楽しみながら強くなれる!田村装備開発(株)の『ガチタマTV』!

2025年02月28日

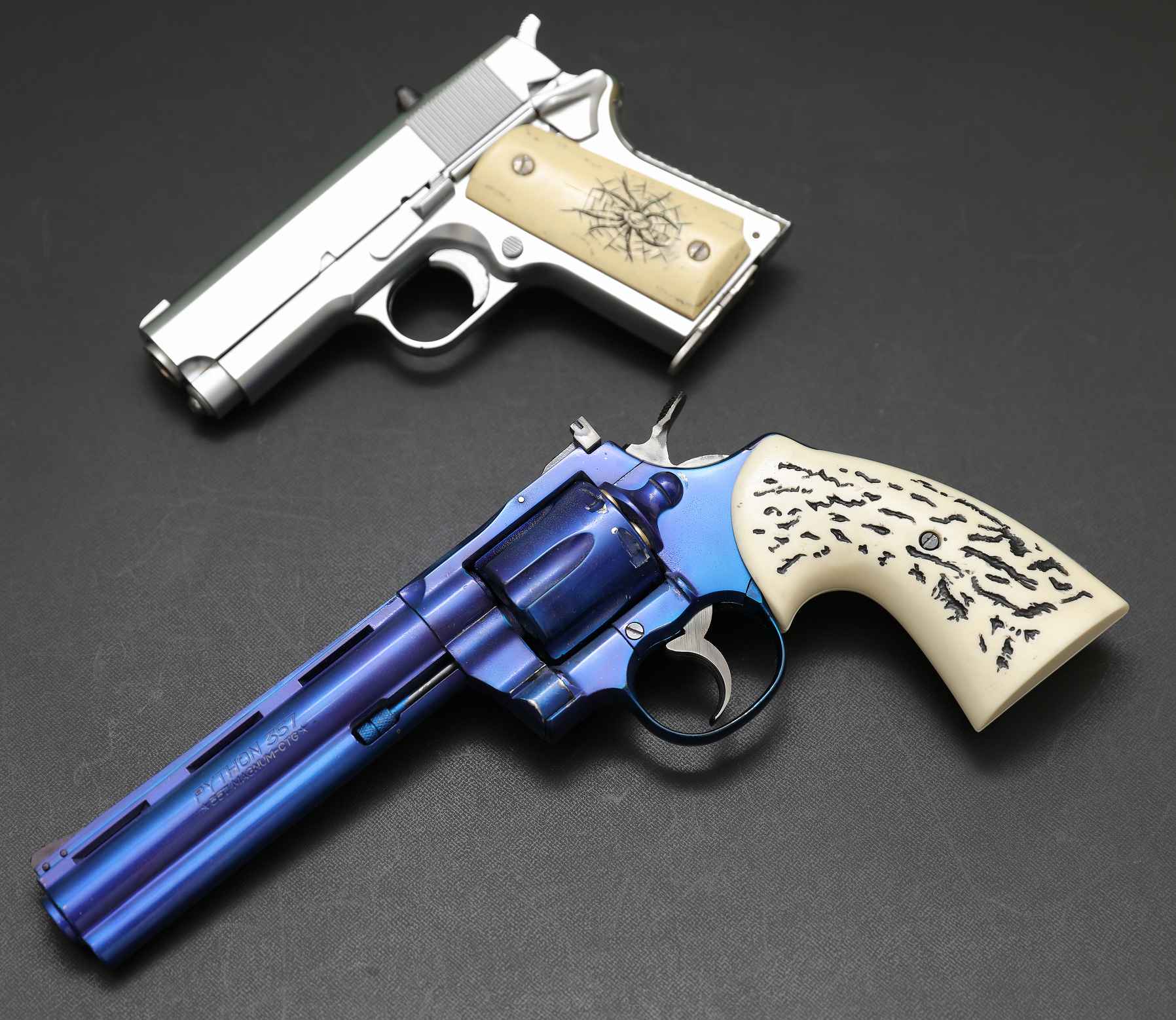

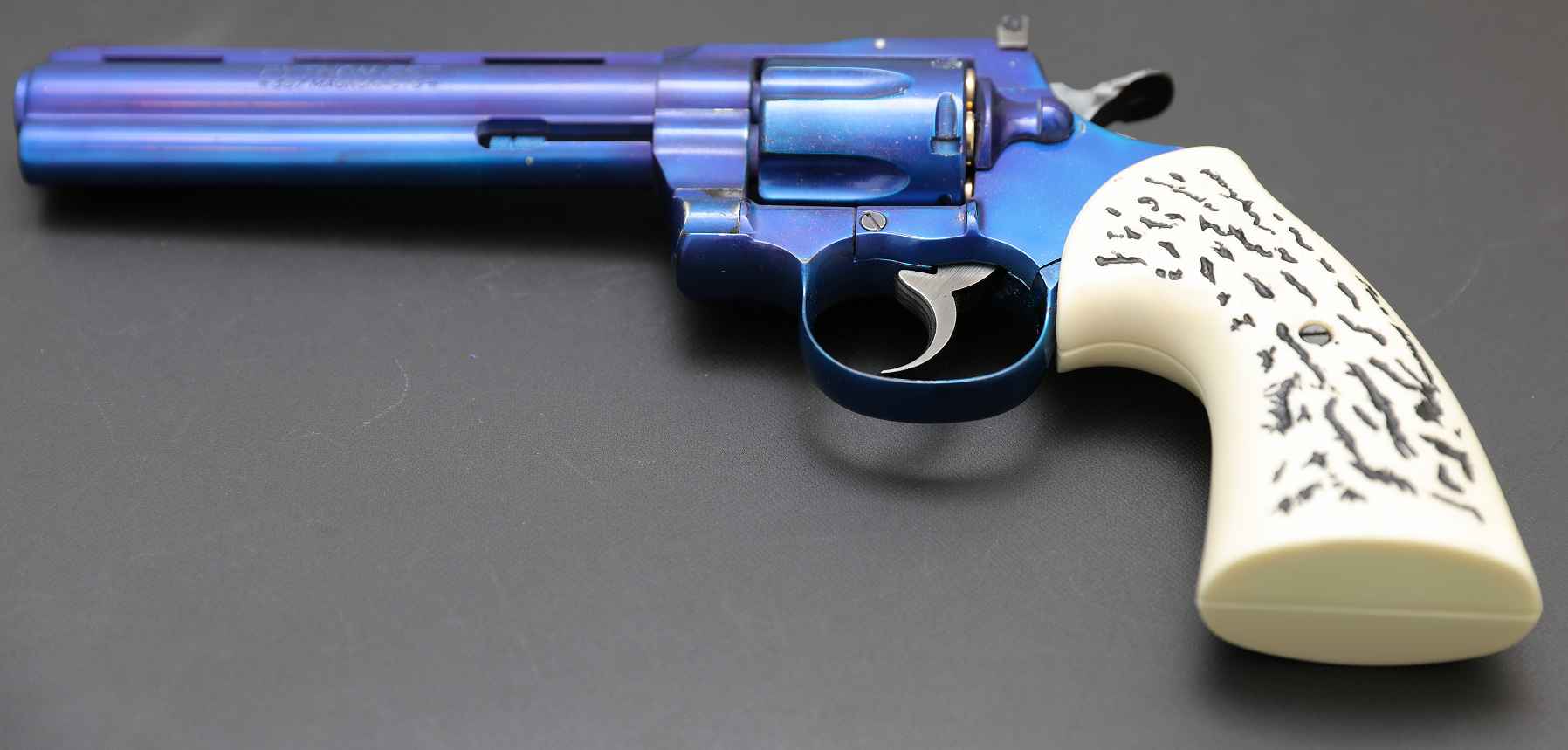

クライムハンター・ブルース澤村パイソン

"MGC New Python 6inch"

東映Vシネマシリーズ第1弾の「クライムハンター怒りの銃弾」(1989)で主人公ジョウ(世良公則)の敵役というかライバル的な存在にブルース澤村(又野誠治)がいました。

太陽にほえろ!ではパート2最終話まで殉職せずに生き残ったブルースこと澤村刑事(又野誠治)をオマージュしたと思われるキャラクターは非常に印象的でした。

長身のブルースが片手でパイソン6インチやソードオフショットガンを構える姿は素晴らしく、迫力がありました。

画像の個体はMGCのABS樹脂製モデルガン、ニューパイソン6インチをブルース風に仕立てたものです。

リリー(田中美奈子)用のデトニクス風っぽい色目にしたものを添えました。

(実プロップはグリップの模様が全く異なります。。)

古い月刊Gun誌の記事。

ビッグショット納富氏の記事でクライムハンターの作品紹介がありました。

劇中のプロップガンはMGC製ベースでハリウッド・プロップ・カラー・メッキで美しいブルー仕上げとなっています。

パイソンのグリップはブルース・グリップを忠実に再現したレプリカ品を別途購入したものです。

模様までソックリで製作者の思い入れを感じますね。

デトニクスはノーマルのMGCのステンレスシルバー(カタログモデル)です。

グリップは1990年前後にニューMGC新宿店で新品購入したものです。

クライムハンターのデトニクスっぽいな、と思って当時購入しました。

この個体は、その昔「エディースショップ製のブルース仕様カスタム」だと説明されてグリップなし本体を中古入手したものです。

ただ、私もエディースショップで何度か展示されているプロップガンを見たことがあり、色目も質感もだいぶ違うと感じました。

実物は鮮やかな青でツヤツヤした美しい仕上げでした。

(写真が残ってるわけではなく記憶だけなので、想い出補正があるかも)

なので製作元は不明と思っています。

旭工房の解説によれば実プロップは「真空蒸着メッキに青色の仕上げをしたもの」だそうです。

画像の個体も下地にシルバー層があり、表面をクリア系の青系で仕上げてあるようにみえます。

(マズルから見える縦インサートも青くなってます。。)

艶感が足りない感じがするのは経年劣化だと思うので、磨けばもうちょっと良くなるかもしれません。

ブルースが使用したソードオフに近い仕様のハドソン・マッドマックスのモデルガンとパイソン。

ハドソンのモデルガン、マッドマックスはその名前のとおり、映画「マッドマックス」のショットガン風の製品でした。

バレルは長短で2種類あって、こちらは長い方です。

標準品は短い方でした。

フォアストックを外すとバレルが簡単に外れるので、組み換えは容易です。

◆◆◆

パイソンの特徴的なグリップはビッグショットがワンオフで製作したものと聞きました。

MGCパイソンはグリップサイズや形状、インナーフレームの構造が実物と全く異なるので、実物グリップがポン付け不可能です。

なので、実物を加工するよりも、MGCパイソン用に作った方が早い、ということなのかも。

(作る技術がある、という前提ではありますが)

ソードオフのフォアストックはチェッカリングありの木製に見えます。

これはハドソンの「デラックス」仕様についていたタイプなのではないかと推測します。

ハドソンのマッドマックスのストックは「プラ製」「プレーン木製」「チェッカリング木製」の3種がありました。

◆◆◆

テレビでも映画でもない「Vシネマ」の専用作品は「ソフトを買うか、レンタルするか」という行動に出ないと観れませんでした。

それでも当時は結構多くのガンマニアが視聴していたと思います。

現在ではDVDソフトの他、何社かの有料放送で見れるようです。

私はリマスタ版のBDボックスとかで発売してくれないかなーと願っています。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2025年02月26日

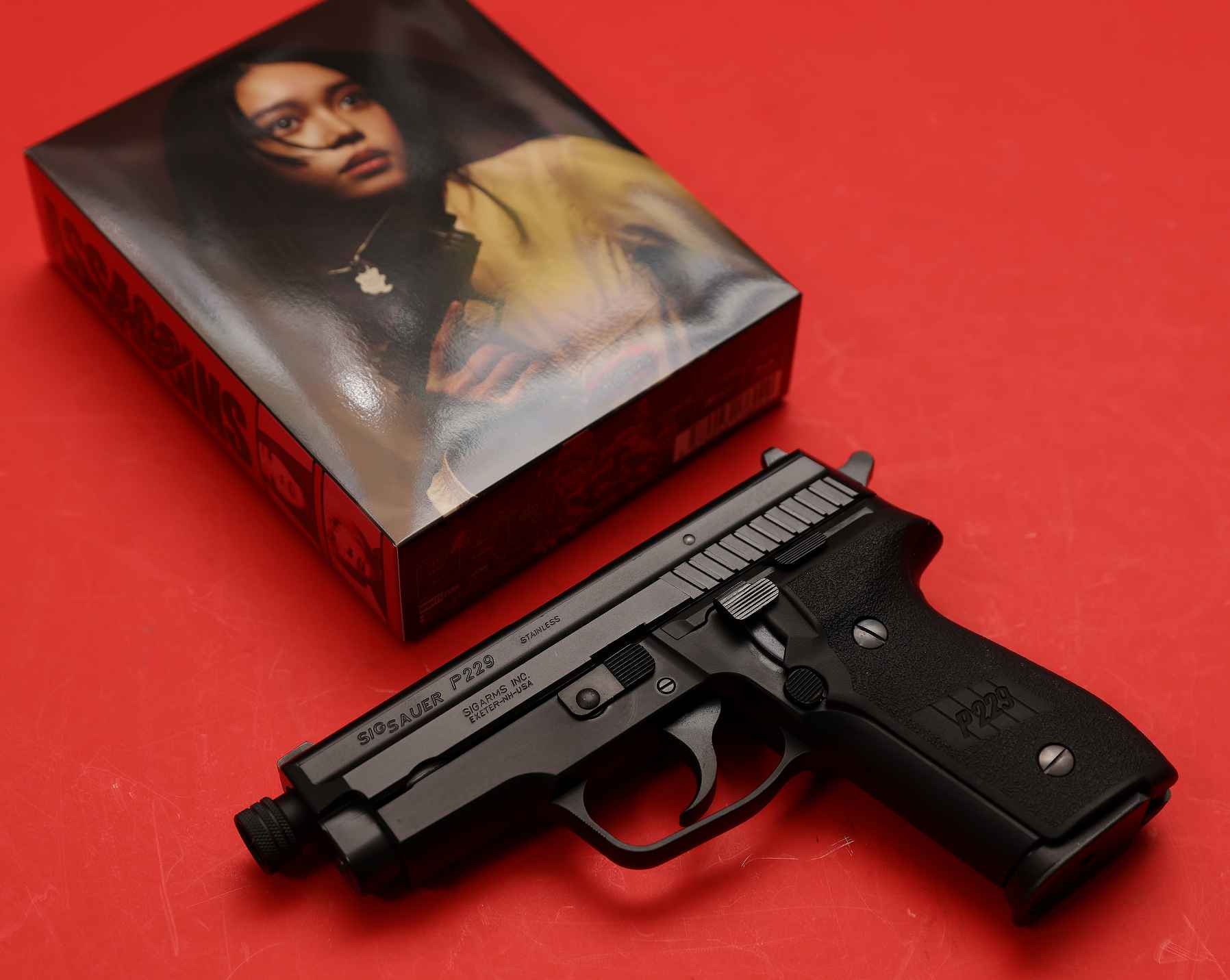

P229べびわるナイスデイズちさと風

"Tanaka P229"

『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの映画3作品目、『ベイビーわるきゅーれナイスデイズ』のブルーレイを購入しました。

画像の箱はBD特典ボックス(1作目から3作目まで収納可能)です。

主人公ペア杉本ちさと(髙石あかり)と深川まひろ(伊澤彩織)のうち、ちさとのサイドアームがSIG P229Rでした。

なのでレール無しですが、タナカのモデルガンP229にスレーテッドバレルを付けて、ダミーカート仕様にしてみました。

ボックス表紙はちさと&P229Rのスチール写真なので同じ方向に置いてみました。

(ちなみにボックス反対側はまひろ&SIG GSRです)

残念ながらタナカからはP229Rは発売されていませんので、P229ベースの「ちさと風」といった感じです。

いずれ、タナカから発売されることを期待しています。

なお劇中プロップはガンエフェクト担当の遊佐和寿氏がカスタマイズした特製品とのことです。

(ご本人のブログで詳細が解説されています)

BDジャケットにはP226R+サイレンサーを持っているので、汎用サイレンサーを付けてみました。

エアソフトガン用のアクセサリーなので減音効果があるかは不明です。

前作(2作目)の「ベイビーわるきゅーれ2ベイビー」のブルーレイ特典とP226。

(2作目の、ちさとプロップはスプリングフィールドV10ウルトラコンパクトですが)

トークショーで阪元裕吾監督のサインをいただきました。

実物のP229は一般的な9mmルガー(パラベラム)ではなく、357SIGというハイパワー弾を使用します。

モーゼルや南部式に見られるボトルネックケースのカートリッジです。

タナカのモデルガンも357SIGを再現しています。

今回、タナカのスレーテッドバレルとC-TEC製のダミーカートを購入しました。

ダミーカート用ストッパー(デトネーターの代わりにチャンバー内にダミーカートを保持できる)付きです。

1セットにつき1本ついていて、2セット以上買うと余るので予備用にしました。

スライドをホールドオープンすると、ボトルネックのケースが見えます。

残念ながら、フィーディングランプに引っかかってうまく装填されないので要調整の状態です。

スレーテッドバレルのせいか、カートリッジ形状のせいか、そもそもの相性なのか等々を見極める必要がありそうです。

(P228モデルガンのスレーテッドバレルはサイレンサーを付けるとジャムする症状がでたことがあります)

ノーマルバレル+発火カートの組み合わせは調子が良いので、原因を見つけられれば対応できるかもしれません。

発火カート(左)、C-TECダミーカート(右)

発火カートはアルミ製、C-TECは真鍮製(空撃ち対応)です。

ケース形状はほぼ同じですが、ブレット部分はだいぶ異なるので、この違いが作動性に影響している可能性もあるかもしれません。

C-TECの形状と仕上げはとても美しいです。

(発火カートは作動させすぎて傷だらけ中古品なので新品はちゃんと綺麗です)

ノーマル状態(ノーマルバレル+発火仕様)のP229モデルガンです。

P229は強装弾モデルながらコンパクトなので、とても頼もしい外観です。

チャンバーの"357 SIG"刻印がとても良いですね。

発火カートを装填した様子。

アルミカートは軽く、調子が良いうえに本体への攻撃性が低いのが特徴です。

その一方でカート表面が傷つきやすいのですが、今のところリム変形までは至っていません。

発火しまくったわけではないので、どれくらいの耐久性があるかは不明です。

タナカのブローバックカートリッジは初期のP226やUSPから何度も仕様変更されてきました。

内部がプラスチックだったり、真鍮製になったりと変わってきましたが、現時点ではアルミカートが最適なのだと思います。

◆◆◆

『ベイビーわるきゅーれナイスデイズ』は劇場で何回か見たものの、アクションの動きが早くてプロップガンなどのチェックが難しい作品でした。

なのでBDで何度も観て見直したいと思います。

テンポが良く、ストーリーや音楽も当然すごく良いので、結局は通しで見てしまいそうな気もしますが。。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2025年02月21日

なかなか出ないオフィシャルポリス

"MGC/SNM Official Police Custom"

ニューMGCカスタムのオフィシャルポリスです。

新日本模型(SNM)時代の製品で、MGCモデルガンのパイソンをベースにカスタマイズされたものです。

1990年代から2000年代にかけて、何回か製作販売されており、仕様変更・改良も重ねられました。

なので製造時期によって仕様の違いが見られます。

基本的な仕様に変わりは無かったですが、初期は刻印なしのバレルが途中から刻印ありに変更されたりしました。

銃身長は4インチを基本として、少数生産ながら短いものや長いものが存在していました。

画像の個体は最終期に近い製造と思われます。

実物のコルト・オフィシャルポリスはパイソンと同じIフレームで固定サイト、テーパーバレルです。

使用カートリッジは38スペシャルです。

現在に至るまで、プラスチック製モデルガンではどのメーカーも製品化していません。

なのでオフィシャルポリスのモデルガンが欲しい、となると作るしかなかったのです。

フレームサイズが同じ既製品のパイソンをベースに作る、というのが、主な製作方法となります。

古くはショップ製の変身キットが存在したと思います。

(バクレツパイナップルというショップで売っていました)

キャスト製の複製バレル、ローマンのリアサイト部分、ノーズ付きハンマーがセットになってたと記憶しています。

ただ、かなりの大改造となるので素人には簡単には手を出せない高度なキットだったと思います。

ニューMGC製カスタムは樹脂製の削り出しバレル付け替え、固定リアサイト化が施されています。

そして新規作成の真鍮製スパーハンマーとそれに合わせたフレーム側の加工です。

このあたりはメーカー直系のすごさが伝わってきます。

初期製作のオフィシャルポリス改から何回か購入しましたが、最終期の方が洗練されている気がしました。

グリップはパイソン用の木製サービスサイズです。

シリンダー周りはパイソンと変わらず、まったくのノーマルです。

実物ではパイソンは357マグナム、オフィシャルポリスは38スペシャルと少し違います。

カートリッジもノーマルながら箱に".38 SPECIAL"と表記があるのが特別感がありますね。

はるか昔に新品入手して未発火だったはずですが、カートリッジが変色してました。

おそらく経年劣化による変色だと思います。

考えてみたら20年くらい経過している中古品なので、その辺りは仕方がないですね。

モデルガンを買ったら、発火しなくてもカートリッジを装填して遊んだりしてしまうクセがあります。

なので、カートリッジには作動痕がつきますし、地肌の金属部分は変色したりします。

綺麗なまま維持したい、というのはもちろんありますが、手も付けず箱の中、というのも寂しいので

動かして遊びたくなってしまいます。

なので残念ながら私の手持ちモデルガンのほとんどはコレクター向けのミントコンディションとは言えないです。

稀に中古品でも手付かずのピカピカのような個体に遭遇したりすることがありますが、どうやって維持していたのか気になります。

長期在庫などなのですかね。

ベースモデルのMGCパイソンと並べてみました。

パイソンはマグナムリボルバーらしくゴツくてたくましいのに対し、オフィシャルポリスはスマートで対照的です。

このルックスの違いを見るとカスタムの難易度の高さがわかる気がします。

1960年代後半~70年代前半の金属製モデルガン全盛時代。

MGCからはパイソンもオフィシャルポリスもカタログモデルとして製品化されていました。

パイソンはMGC以外のメーカーも製品化していましたが、オフィシャルポリスに関してはMGC1社だけだったと思います。

(ハドソンのオフィシャルポリスMK3はIフレームではない別モデル)

のちにABS樹脂製のMGCニューパイソンが登場しますが、他モデルへの展開はありませんでした。

MGCがメーカー廃業し、後継会社が細々と事業継続している中でハンドメイドに近い少数カスタムとして、ようやく世に出た、という感じでした。

私個人の感覚としては決して不人気モデルとは思えないのですが、オフィシャルポリスはなぜか製品化されることがありません。

オフィシャルポリスが製品化されない理由であれば、何となくわかる気がします。

・パイソンと共用できない部品が多い

完全新規で作るのはハードル高いのは当然と思います。

同じIフレームのパイソンが既製品にあれば、そのハードルは下がります。

ただ、バレル・フレーム・ハンマーと主要部品を専用設計にするのが大変です。

・競合モデル/類似モデルがある

固定サイトのテーパーバレル38スペシャルというとミリタリーポリスがあります。

同じコルト系だと357マグナムながらローマンMK3もあります。

一回り小さいけど38スペシャル6連発のポリスポジティブがあります。

名前もポリスが入ってたりして「オフィシャルポリス」が後発としてヒットするのは大変かも。

・活躍した映画やドラマが少ない

オフィシャルポリスが活躍する作品、というとこれだ!というのが思いつきません。

たまに見かけることもありますが。。

・・・こんな感じでしょうか。

HWSミリポリとの比較。

似ている部分もありますが、それぞれ特徴があって良さもあります。

オフィシャルポリスの方が大きくてゴツい感じもありますが、ベースのMGCパイソンがリアルサイズではありません。

ひょっとするとリアルサイズだとミリポリよりもスリムである可能性もありますが、現時点では判断材料がありません。

◆◆◆

【参考】海外サイトで見つけた実物画像

標準的な仕様のオフィシャルポリスです。

これだけだとサイズ感はつかみづらいですが、ニューMGCカスタムが実物の雰囲気に肉迫していることわかります。

ただやはり、旧世代のモデルガンをベースに作られていることもあり、ディテールの違いは仕方がない部分もあります。

◆◆◆

モデルガンのオフィシャルポリスが製品化する可能性といったら、コクサイ無き現在ではタナカしかありません。

今までの製品ラインアップなどを考えると、可能性はゼロではないとは思うのですが。。

やはり難しいのですかね。

オフィシャルポリスより前にダイアモンドバックとかショートDフレームが出る確率の方が高いかも??

どんなモデルでも新製品のモデルガンが発売されるのは非常に嬉しいことなので、あまり多くを望まず、ひそかに期待しておくことにします。。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2025年02月19日

メーカーからスクエアチーフ3インチが出た話

"Tanaka M36 3inch"

2025年2月に新発売となったタナカのモデルガン、M36 3inch スクエアバットです。

長年、ひそかに期待していたモデルだけに、さっそく購入してしまいました。

タナカでは既にJフレーム3インチのM36、M49、M60が発売されていましたが全てラウンドバット。

3インチならスクエアのM36が欲しいと思って待っていたので、すごく嬉しかったです。

木製グリップに交換した他は全くのノーマルです。

現在のタナカは作動も仕上げも刻印もバッチリなので、後で手を加える要素は少ないです。

あと、何か手を加えるとなると、、

見えない部分のパーティングラインを消すとか、シリアルなど細かい刻印を追加するとか、

ブルーイングするとか、かなり自己満足の領域になるかと思います。

最近、モデルガンの価格は上がっていってますが、新品時の完成度が高いので満足できる部分も多いです。

ちなみに、このモデルが発売される前にもスクエアチーフ3インチを取りあげたことがあります。

2024/10/11投稿もぜひご覧ください。

なぜ突然にスクエアチーフの3インチが発売されたのでしょうか。

その答えはタナカワークスBLOG(2025/1/22)の、この文面にありました。

| 《ブログより引用抜粋》 |

| 一部から要望があって製作されたM36スクエアバットの3インチモデルです。依頼された丁数が少数だったため、ついでに新製品として生産ラインナップに追加しました。異色の成り立ちを持つモデルです。多分一部の層の人には刺さるモデルなんだと思います。こちらはスポット的に製作されたものなので、再生産されるか廃盤になるかも不明な感じです。 気になる方はお早めに。 |

この「お早めに」の言葉が刺さり、発売前に予約して購入しました。

タナカのモデルガンは多くの製品が「現行品」であり、ちょくちょく改良もされるので最新=最良だと思ってます。

なので「いつでも買えるから、今は控えておこう」と私は思いがちです。

(現在もM27の5インチ等、欲しいけど買い控えているモデルがいくつかあります)

しかし、その判断が致命的なミスであることも、よくあります。

現行品といえども、いつも生産しているわけではないので、一度売り切れると中々再入荷しないのです。

特にモデルガンは売れ行きも限られていると思うので、なかなか再生産されません。

おそらく、2回目以降の生産があるのは一定の売り上げが見込める人気モデルです。

それでも超人気モデルのM29 6.5インチやパイソン4インチも品切れ状態が長かった記憶があります。

今回はスクエアチーフ3インチは発売前からメーカーが「二度と作らないかも」という意思表明しているので、あせって買う必要がありました。

市場から姿を消した後に探し回った挙句、定価より高い中古品を買うような苦い経験を避けたかったのです。

数か月後にまだ在庫があるようなら、もう1丁買おうかな、と思っているほど好きなモデルです。

その他の購入予定モデルガンをあきらめる必要がありますが。。

スリムなバレルはタナカだけの特徴です。

これがとても格好良いと思います。

ゆるーくテーパーがついているバレルですが、傾斜がわずかなので一見ストレートにも見えます。

サイトリブもスリムになっています。

フロントサイトの後端がフレーム先端まで続く形状はタナカのM13 3インチに通じるものがあります。

バレルピンが存在し、モデルナンバーを示す刻印が無いですが、どのあたりの年代の仕様でしょうか。

おそらくM36-1(1967-1982)と推察します。

ただ、どこかに明言されているわけではないので、あくまで私見です。

チーフの3インチというと、何気に困るのがホルスターです。

リボルバーは短いものが2インチあるいは2.5インチ、標準が4インチ、長いのが6インチ以上という感覚です。

おそらく、それはモデルガンだけではなく、実物の世界でもそうなのかもしれません。

3インチのモデルはそれなりに存在しますが、ピッタリのホルスターは中々見ることができません。

これはJフレームの4インチ用パンケーキホルスターです。

「大は小を兼ねる」ということで、3インチも当然収まります。

1インチ分が余ってしまうのは仕方がありません。。

かなり昔に買った中古ホルスターの"Roy's Original Pancake Holsters"です。

商標マークや特許番号の表記もあるので、「パンケーキホルスター」はこれが元祖なのでしょうか。

ちなみにモデルガンで4インチのJフレームは現在存在しないので、適合モデルもありません。

その昔、CMCや国際から「ハンドエジェクター」という4インチモデルガンが発売されていたことがありました。

そのあたりであればピッタリかもしれません。

もしこれからJフレーム4インチのモデルガンが出るとなると、何がモデルアップされるのでしょうか。

M34キットガンなどの小型リボルバーに4インチが実在します。

ただ、シリンダー、エジェクター、シリンダーハンドなども新規設計にする必要があるので製品化は難しいかも。

3インチチーフにぴったりのホルスターというと、、

やはりこれですかね。

平成初期と思われるJPホルスターです。

上蓋を開くとグリップ部が露出してスクエアバットだと目立ちますが、閉めている状態だとグリップ下部がわずかに見える程度になります。

このホルスターは本体と固定部が分離できるタイプで1994年の制服一新の際に採用された型と思われます。

「ホルスターが制服から大きく露出することなく、市民への威圧感を低減する」という目的で開発されたそうです。

制服の上着の隙間からホルスター本体のみが見える、という構造です。

「ホルスター本体が分離できる」という構造に何か支障があったのか、帯革固定部まで一体となった改良型ホルスターにすぐに切り替えられたそうです。

その影響である時期に大量の廃棄ホルスター(本体のみ)が市場に出回ったようです。

その昔、ミリタリー系イベントで1000円くらいで売っていたのを買ったものです。

しばらく放置していましたが、後に固定部レプリカ(調整板という名前で売っていた)を入手し、ようやくホルスターのカタチになりました。

チーフ3インチカスタム改たちと並べてみました。

左からCMC、コクサイ、タナカです。

過去にスクエアチーフ3インチがメーカー純正品として無かったので、どうしても欲しい場合は市販品のラウンドバットをカスタマイズする必要がありました。

Jフレームの場合、ラウンドからスクエアにするには縦方向にもフレーム延長する必要があります。

つまりグリップの長さ(全高)が異なるということです。

(Kフレームは全高がラウンドとスクエアで同じ)

その昔、「チーフ用スクエア化キット」にはフレーム延長部分とキャストグリップがセットになって売っていました。

スクエアチーフを熱望していたマニアの多くが購入したと思います。

単にフレーム延長部分を接着するだけ、と思っていたら、かなりの高難度(私にとっては)でした。

カッチリと接着し、接合部を目立たなくする加工技術が必要でした。

あと落とし穴?だったのは付属のキャストグリップでした。

製法の特性上、オリジナルよりも少し痩せています。

なので付属グリップに合わせて仕上げ整形すると、他の実物グリップを付けるとラインが合わなくなります。

(熟練マニアは当然の知識だったかと思いますが、無知な私は全て終わった後で知ることに)

タナカからスクエアが出たので、今となっては単なる昔ばなしですね。。

CMCとコクサイは同じチーフ3インチですがヘビーバレルなのでタナカよりも太めです。

当時なぜスリムなスタンダードバレルを採用しなかったのか、は不明です。

CMC(1980)よりコクサイ(1982)の方が後発だったので、違うタイプをモデルアップする選択肢もあったと思います。

同じモデルで勝負したかったのか、単に前例をなぞったのか、

はたまたニューナンブへの外観カスタムを想定して、あえて太いバレルを採用していたり?

残念ながら真相は不明です。。

バレルの太さの違いはパッと見はそこまで違いを感じません。

ただ、上から見るとリブ幅の違いは歴然としています。

その他、フレームトップの形状もメーカーによって微妙に異なるのが面白いですね。

同じタナカで並べてみました。

上から、チーフスクエア3インチ、ジョーカー(Pre M36)、エアウェイト(M37)

同じJフレームでもだいぶ印象が違います。

この3丁をじーっと見て気づくこと。

以前の記事でも取り上げましたが、「あのモデル」が作れる要素が詰まってますね!

【参考画像】これは時事通信ニュースに載っていた昭和時代の本物です。

そうです!

「スクエアチーフ3inch、小判サムピース、ランヤードリング付き」です!

ただ、手持ちの3丁をバラして、3個イチにする勇気は無いです。。。

小判サムピースは必要パーツを取り寄せて交換すれば良いのですが、

ランヤードリングは穴あけ加工も必要になるので、失敗が怖くてできません。。

できればタナカから限定品でも良いので出してほしいのですが、そもそも今回の3インチが出た経緯を考えると無理ですかね。。

とりあえずメーカーに「スクエアチーフには需要がある」と認識してもらうため、出たら買うくらいしかできません。

タナカBLOGではオーダー生産に触れられていましたが、何丁単位で頼んだら作ってくれるのですかね。

1丁買うのに色々迷ってるような私には縁のない話だと思いますが。。

大予算の超大作映画で大量発注してくれたら良いのになーと思います。

ただ、ランヤードリングのスクエアチーフが大量に出てくる作品って何でしょうかね。

ゴジラに立ち向かう警官隊とかかな。。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2025年02月14日

ニューMGC上野店カスタム

"MGC M586 Heavy barrel Custom"

子供の頃、上野アメ横のあたりにMGCボンドショップがありました。

いつ頃だったか忘れましたが、のちに移転して「ニューMGC上野店」となったと思います。

MGCがメーカー廃業したのが1994年頃でしたが、それ以降も新日本模型や台東商事が旧MGC製品を生産し、

ニューMGC上野店も2006年まで営業を続けていました。

画像のM586カスタムは2000年代のカスタムモデルガンです。

おそらくニューMGC(当時は新宿・上野・福岡)の各店で販売されたと思われますが、当時の資料が無いため詳細は不明です。

上野店閉店セールの際に数丁が売られていましたが、すぐに売れてしまい買う事ができませんでした。

セール用に新たに製作されたのか、在庫品だったのかは分かりませんが、セールの目玉のひとつだったと思います。

なので、画像の個体は後で中古入手したものになります。

ヘビーウェイト樹脂製モデルガンのM586をベースのカスタムです。

真鍮製のボーマーリブとプラスチック製(材質不明)の削り出しバレルが装着されています。

フレーム部分はノーマルです。

削り出しカスタムバレルは一体もので、ロッキングボルトなどの小部品もありません。

ヨーク側もボールベアリング・ストップのような追加機構は無く、ノーマルです。

内部パーツもチューニングされていません。

なので、見た目に重きを置いたカスタムかと言えると思います。

シューターワンが栄え続けていたら、もっと機能重視のカスタムになっていたのかもしれません。

リブ先端、フロントサイト側面には「ウィング」と呼ばれる囲いがあります。

かつてのPPCカスタムを彷彿させる形状ですね。

旧MGCやコクサイのカスタムには調整可能なフロントサイトが存在しましたが、これは非調整タイプです。

(もちろんこの非調整タイプも実物に存在します)

「西部警察」のハト(舘ひろし)やオキ(三浦友和)のPPCカスタムに近い形状です。

少しフロントサイトが低すぎる感じもしますが、モデルガンなので性能には影響ありません。

一見、バレル下部のウェイト部分が分割できそうな形状をしていますが、実際は一体構造で分解不能です。

なんとなくコルト・ウッズマン・マッチターゲットにも似ている感じがしますし、いかにも競技銃という雰囲気が良いです。

画像では見えないですが、かつてのPPCカスタムと同様に横一文字でシルバーメッキの板状インサートが入っています。

発火する予定はありませんが、発火後の水洗い掃除にも有効な感じですね。

(メッキの方が水洗いで火薬汚れが落ちやすい)

ロッキングボルト廃止の上で、固定機構の無いヨーク。

S&W系のDAリボルバーはシリンダーが左回転なので、少し不安があります。

シリンダー回転時にロッキングボルトが無いとスイングアウト方向(左)に力が掛かってしまうためです。

ノーマルではロッキングボルトとリコイルシールドに挟まれるセンターピンが前後で固定されるので安心です。

それが後ろ側だけで支えるとなると回転不良などのリスクになるということです。

ただ、モデルガンではそこまで神経質にならなくとも、なんとなく固定されていれば動いてしまう、という感じでもあります。

S&Wメカの基本性能の良さもあるのかもしれません。

シリンダー回転方向が逆(右)で、こうした心配のないコルト系のモデルガンの方がシリンダー回転不良が多かったりするのは不思議な感じです。

シリンダー前撃針方式のため全長が短いカートリッジ。

先端に7mmMGキャップ(火薬)を差し込むだけ、という発火遊びをするには最適の簡単な構造です。

MGCの357カートリッジでお馴染みのこのタイプは今ではすっかり見かけなくなりました。

(かろうじてMGCリバイバルのCAWローマンに採用されている程度)

画像のシルバーカートリッジはMGCのM586が発売された頃に登場した「HGカート」です。

これはスプリング内蔵構造となっていて、発火性能、空撃ち耐性などを向上させた優れものです。

それまでのノーマルのカートリッジはゴム製のO(オー)リングをインナー先端に取り付ける構造でした。

部品点数が少なく、安価であるという利点もありました。

一方で時にオーリングが衝撃(ハンマーの打撃力)を吸収しすぎて不発となったり、

オーリングが劣化するとインナーがカートから脱落しやすくなったり、という欠点もありました。

ただ、オーリングに注油したり新品にしたり、といった簡単な工夫で解消するのでさほど問題はありません。

コクサイ等がスプリング内蔵カートリッジを既に製品化していましたが、MGCはすぐには追従しませんでした。

おそらく、ノーマルカートで十分だと判断していたのだと思います。

そして「MGC最後のリボルバーモデルガン」として登場したM586は「シューターワン対応モデル」でした。

発火して遊ぶ、というのに加え、モデルガンで射撃競技という用途が加わりました。

これに対応するべき登場したHGカートは確実な発火を必須としていたのだと思います。

ノーマルカートの欠点を克服したHGカートは優秀でしたがノーマルよりも高価でした。

それでもノーマル700円に対し1200円と、今考えると安いくらいの価格設定でした。

価格差のせいかは分かりませんがHGカートだけが、いつの間にか絶版となってしまい、現在では入手困難です。

おそらくノーマルがそこまで劣ってるわけではなかったのだと思います。

CAWが現役として残しているのはノーマルですしね。

◆◆◆

リボルバーのモデルガン、しかもカスタムとなると現在ではほとんど見かけません。

実物もメーカー製で多様なラインナップを準備していたりもするので、こういったカスタムが減少しているのかもしれません。

タナカではS&Wパフォーマンスセンターのモデルアップもしていたりもします。

一方でアームズマガジン特注のタナカベースのPPCカスタム(ストラウプ)が発売されたこともあるので、潜在的な需要はあると思っています。

できればラウンドバレルの6.5インチPPCカスタムが発売されてほしいですが、一部のマニア受けであまり売れないのかもしれませんね。

*** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2025年02月07日

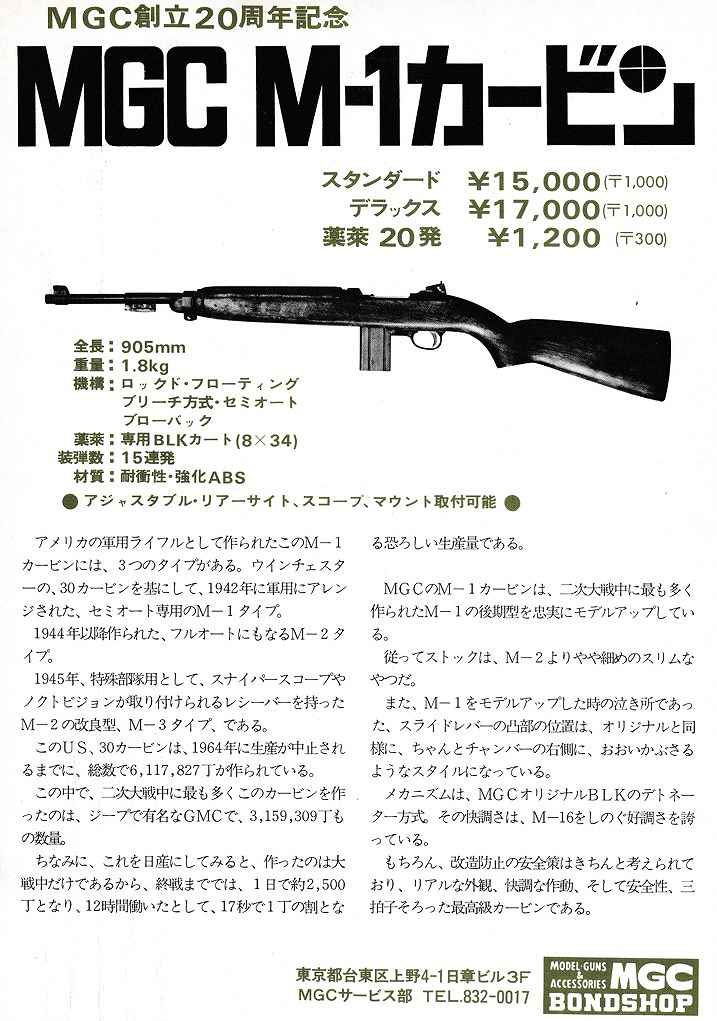

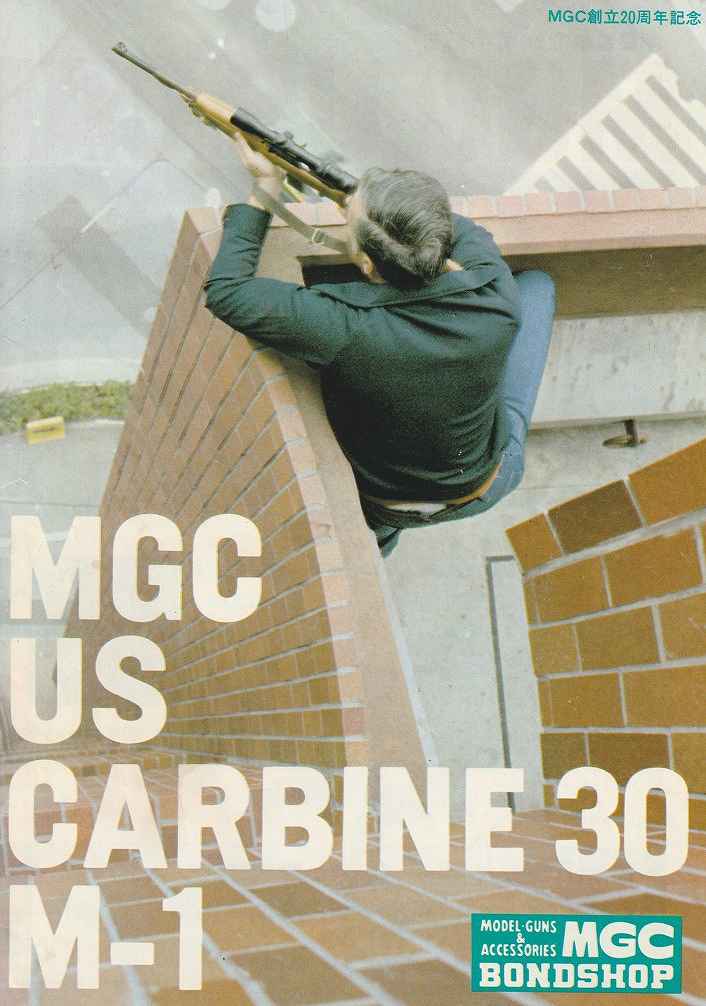

世界一安全なモデルガン MGC M1カービン

"MGC US CARBINE M1 Satin Silver Custom"

MGCのABS樹脂製モデルガン、M1カービンです。

初のプラスチックの長物モデルガンとして創立20周年記念モデルとして発売されました。

発売当初は紙火薬(平玉)CV型カートリッジのブローバック仕様でした。

のちに5ミリMGキャップCP仕様に改良されました。

ノーマルモデルのM1カービンはセミオートオンリーで、のちにセミ・フル切り替え可能なM2カービンも発売されました。

その他にはシルバーモデルやスポーターモデルといったカスタムも登場しました。

画像の個体はカスタム扱いの「サテン・ニッケル・シルバー」でかなり昔に中古入手したものです。

実物のM1カービンは米軍正式採用で30口径の小型ライフル(カービン銃)です。

日本でも豊和工業が整備や部品生産をしており、M1カービンを母体とした自社開発のM300カービンを生産し、猟銃などでも活躍しました。

モデルガンとしても東京CMC(CMC)が亜鉛合金製ブローバックモデルとして製品化しました。

モデルチェンジや改良を繰り返した後にタナカへ引き継がれ、現在でも断続的に生産販売されることがあります。

MGCはCMCより後発となりましたが、MGCならではの独自アレンジでABS樹脂製ブローバックモデルとして登場したのでした。

そんな感じでモデルガンでもM1カービンは人気の高かったと思います。

ただ、MGCのシルバーカスタムはあまりメジャーなバリエーションでなかったような気がします。

発売当時にMGCボンドショップのショーケースでも見かけましたし、MGCイベントでも安売り対象になっていた記憶もあるのですが、当時は購入しようとはしませんでした。

(高かったので買えなかっただけとも言えますが)

入手したのは、ずいぶんと後のことだったと思います。

一見、金属製モデルガンと見間違うような質感ですが、プラスチック部にメッキしてあるだけです。

リアサイトとマガジン以外もシルバーメッキ仕上げとなっています。

重さはノーマルABSと大差ないと思います。なので金属のCMCみたいなつもりで持つと、軽っ!!という反応になると思います。

MGCもCMCも初期は平玉仕様のオープンBLKでした。

発火して遊んでる仲間も周りにいなかったので、発火性能は不明です。

MGCは後にCPになり、CMCはロータリーボルト化とPFC風のBLKに改良されました。

私はCP仕様になってからMGCでM2カービンを買いましたが、それはめちゃくちゃ調子良かったです。

カートが高くて無くすのが怖く、あまり発火して遊ばなくなったので耐久性までは試していないですが、今でも原型を留めているので、それなりに丈夫だったのかな、とは思います。

このシルバーカスタムは平玉仕様でカートリッジも持って無いので眺める専用です。

中古なので発火有無はわかりませんが、ぱっと見は発火履歴は無いように見えます。

ただ、経年劣化でシルバーのメッキはずいぶんと曇ってしまった感じはあります。

刑事ドラマ好きとしては「太陽にほえろ!」の射撃の名手ゴリさん(竜雷太)がスコープ付きのM1カービンを使用していたのが印象的です。

スチール写真などでMGCベースのプロップガンを持っているシーンが多く見られます。

また、CMC改の電着仕様や戸井田工業オリジナルの電着銃など、M1カービン風のプロップガンが複数種が出てきます。

ただ、なんとなく「ゴリさん=MGCのM1カービン」というイメージは強いのかな、とは思います。

日本テレビ発行の公式写真集「竜雷太in太陽にほえろ!」で詳細解説ページがありますが、MGCが紹介されています。

MGCはスコープ取付方法(マウントベース)がレシーバー中心部付近に固定する独特なので見分けやすいです。

CMCは実物S&K製マウントで取り付けるケースがほとんどです。

MGCの固定方法はホーワM300のマウントベースと構造が近いと聞いたことがあります。

MGCシルバーモデルがなぜ「カスタム」なのか。という理由がちょっとだけわかるのがストック後部。

ノーマルであればスリング取付部を兼ねたオイラー(円筒状の金属部品)を収納する穴があるのですが、シルバーではそれがありません。

その代わりに通常の長物と同様のスイベルリングが付いています。

もっとも「カスタム」らしいのがシルバー仕上げのパーツ群でしょうか。

MGCのM1カービンが登場したのが1979年ごろなので、まだABS樹脂モデルガンへのシルバーメッキは試行錯誤の時代が続いていたと思います。

ナショナルマッチ(GM4)などにも採用されたサテンシルバーメッキは表面層がかなり丈夫になり、発火しても変色したり剥離したりしづらくなった感じです。

それでも工場生産時にメッキ不良が出るのは当たり前だったようで、生産する度に不良品廃棄がかなり出たと聞いたことがあります。

この頃に確立したABS樹脂シルバー仕上げは電気メッキで、下地処理⇒銅メッキ⇒ニッケルメッキという手順だそうです。

このメッキは塗装よりも不良率がかなり高いようです。

それでもこの方式を採用したのは表面の質感や色合いが素晴らしいからなのだと思います。

発売されたのはMGC創立20周年を控えた1979年。53327という刻印があるので時期的には1977年の銃刀法改正の直後の設計でしょうか。。

つまりモデルガンへの法的な締め付けが厳しくなった直後ということになります。

その時代を象徴しているかのような特徴的な構造がMGC M1カービンでは確認できます。

なんと銃身が無いのです。

ハンドガードを外すと、本来はチャンバー前部から続くはずの銃身が存在せず、リコイルスプリングが鎮座しているのです。

スプリングの真ん中に通ってる細い棒状のパーツは銃身ではなく、スプリングガイドで中実(中空ではない)の単なる細い棒です。

つまり、MGCのM1カービンは銃身が途切れてる、というか銃身自体が存在しない構造になっているということです。

先端の銃口部に見えているパーツは「銃身風の飾り」ということになります。

1978年の銃刀法改正で金属製の長物モデルガンはバレル基部(チャンバー前部)を完全閉塞することを義務付けられました。

ただ、プラスチック(ABS樹脂製)の長物モデルガンは法改正時には存在しなかったので前例がなく、MGCは相当に慎重な設計をしたことが伺えます。

当時はハンドガン(リボルバー、オート)のプラのモデルガンは既に登場していて、銃身完全閉塞としなくてもOKでした。

なので長物でもプラであれば、銃身を閉塞する必要はなかったのではないかと考えられます。

事実、後発製品ではここまでの安全対策構造になっていないので、慎重すぎた設計だったと言えるのかもしれません。

機関部をストックから切り離してみると、本来銃身部である部分の構造が見えてきます。

金属長物モデルガンではお馴染みの「ガスバイパス」構造となっています。

この構造は金属長物で発火する際のガスを逃がす、モデルガン業界がひねり出した苦肉の策でした。

チャンバー前部から前方の直線方向には穴を開けられないので、仕方なく下側に穴を開け、

本来の銃身の下側にガスだけ通る「バイパス」を設け、それを見掛け上の銃口部に無理やり通すものです。

銃口付近のバレル風パーツはABS樹脂製です。

画像の個体はシルバーメッキなので判断しづらいですが、軽いプラスチックの部品です。

単純に差し込んであるだけの構造で「本当に飾りなんだな」というのが実感です。

それでも発火するとガスバイパスを通った微かな煙が銃口部から、ほんのりと出てくる感じです。

つまりMGC M1カービンの本体はレシーバー部のみで完結しているとも言える構造です。

この「分解不能なガスバイパスを持つレシーバー」の最大の欠点としては発火後の清掃が困難なことです。

まず、ABS樹脂、亜鉛合金、鉄などの部品を組み合わせて分解できない構造であること。

これに加えて発火カスなどが分解できない内部に堆積すること。

これらの要因により、発火すればするほど、劣化・崩壊を促進してしまうことになります。

クリアランスが取れなくなり、動かなくなったり、カートがチャンバーに張り付いたままになったりします。

その昔、MGCの新宿店だったかと思いますが(店は記憶違いかもしれません)、

M1カービンのレシーバーは「消耗品」という扱いでMGCの紙袋で包装されて、店内の目立つところに山積みになって売っていた時期があったと思います。

私も焼き芋のように紙袋に包まれたレシーバーを勢いで1個だけ買って、ずっと家に置いてありました。

(そもそもレシーバー交換が必要なほど発火してなかった)

今考えると、その当時にたくさん買ってストックしておいたら、気兼ねなく発火して遊べたかもしれませんね。

ガスバイパス部分はカシメ固定されており、分解不能の構造です。

「ここまでする必要があるのか」というほど「バレルが無い構造」を作り上げているのが分かります。

まだプラ長物の法解釈が無かった時代の設計ということもあるとは思いますが、

MGC側の「これで改造できるもんなら、やってみろ」という強いメッセージも感じられますね。

単なる飾りでしかない、先端のバレル風パーツにも、しっかりと二重構造でインサートが入っています。

プラなのにガスバイパス構造で、銃身も存在せず、それでもブローバックモデルガンという安全対策とモデルガンとしての性能を両立させた執念の塊のように感じます。

これを見て私は「世界一安全なモデルガンはMGCのM1カービンだ」と思ったのです。

後に登場したプラ長物では、当たり前のようにチャンバーからバレルまで一直線になっています(もちろんインサートはありますが)。

ブローバックするプラ長物というとサブマシンガン以外ではM16系(M4系)くらいでしょうか。。

MGCとタニオコバ、といった感じであとはWAのAR7くらいですかね。

非ブローバックを含めるとショットガン系もありますが、そこまで製品数がないですね。

結局のところ、モデルガンの長物は金属製の方が多いような気もします。

そう考えると、そもそもプラ長物モデルガン、というのは製品化自体が難しいのかもしれません。

MGCの外箱。

だいぶボロボロですが、いちおう保管用としては機能している感じです。

「カスタム」と「シルバー」を示す憧れのシールが貼ってありました。

MGCのバーコード付き値札シールやSPGシールなども残っています。

これを見てるだけでも当時の雰囲気に触れられて良い感じです。

◆◆◆

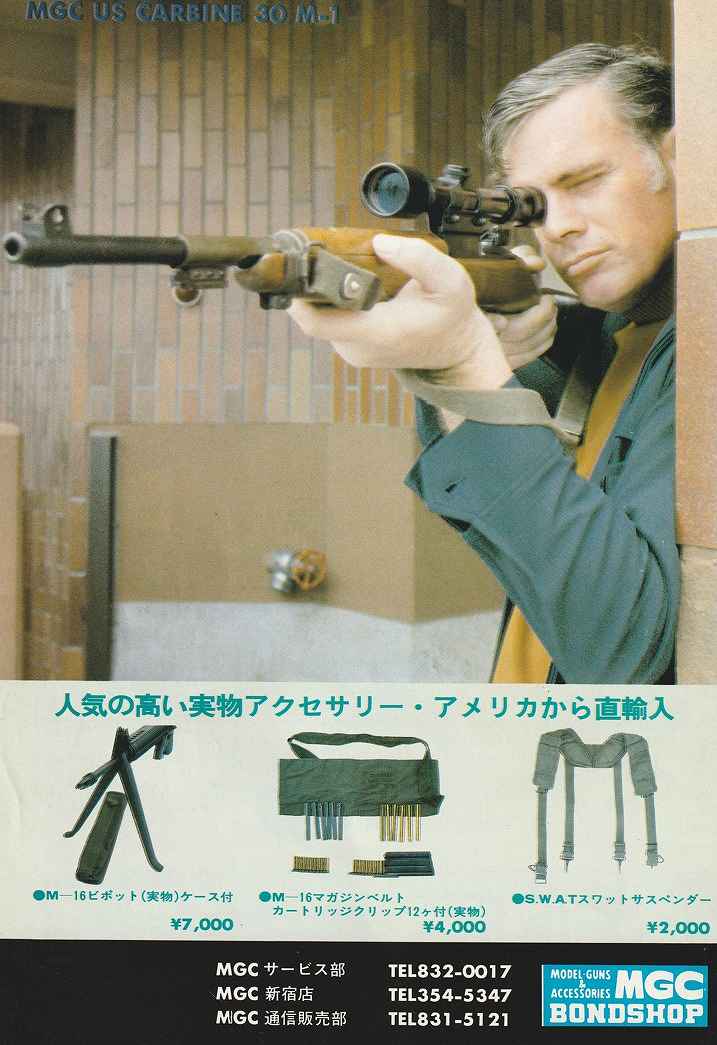

【チラシ その1】

当時のB5サイズのチラシ。

手持ちは2種類ありました。

こちらは両面印刷ものです。

イラストがカッコいいですね。

|

安全対策に関するコメント。

さらっと書いてありますが、実際の製品を手に取ってみるとよく分かる言葉ですね。

◆◆◆

【チラシ その2】

こちらは写真が表紙の中折りB5のチラシ

開くと見開きで解説が載っています。

当時のMGCはチラシも凝っていて楽しいです。

|

こちらのチラシにも安全対策について書いてあります。

内容はもうひとつのチラシに近いですかね。

◆◆◆

こちらはMGC機関誌ビジェールの過去製品紹介。

同時期のカスタムシリーズに「スポーター」と「サテンニッケル(シルバー)」が確認できます。

「スポーター」はシルバー同様にオイラー孔の無いストックですが、チークパット加工がされています。

シルバーと作り分けしていたのですね。。すごい。

スポーターが29000円、シルバーが15000円と倍近い価格差がありますが、これはスコープやマウントの差が大きいと思います。

当時、MGC純正の4×32スコープは定価8000円とハンドガン1丁分くらいと高額でした。

憧れましたが、手が出せず、細ーい安価なスコープを買った記憶があります。

MGCボンドショップはスコープもかなりの数がありましたが、この純正スコープは特に高かったと思います。

MGCの「スポーター」はシルバー同様に当時はさほど人気が無かったような気がします。

私もCMCのM1スポーターの方がカッコ良いと思ってました。

ただ、親が狩猟をしている、という友人が言うには「MGCの方が本物に似てる」と当時に言ってました。

真相は定かではありませんが、ホーワM300とかの話なのですかね。

◆◆◆

MGCのM1カービンに関しては「アクション!」さんがブローバック対策パーツの開発をしているそうです。

楽しみですね。

ついでに本体のリバイバル生産もしてほしいとは思いますが、どこか金型を持っていたりするのですかね。

噂レベルですが、MGC時代にエアソフトガン(ガスブローバック)に金型改修してしまったのでモデルガンは二度と作れない、と聞いたことがあるのですが、真相は不明です。

エアソフトガン版も開発中止で未発売で終わったようです。

だいぶ後になって、中田商店版のダミーモデル(実際は機関部品が無いMGCのM1カービン)が販売されたりもしたので、再生産をほのかに期待しています。。

*** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2025年02月05日

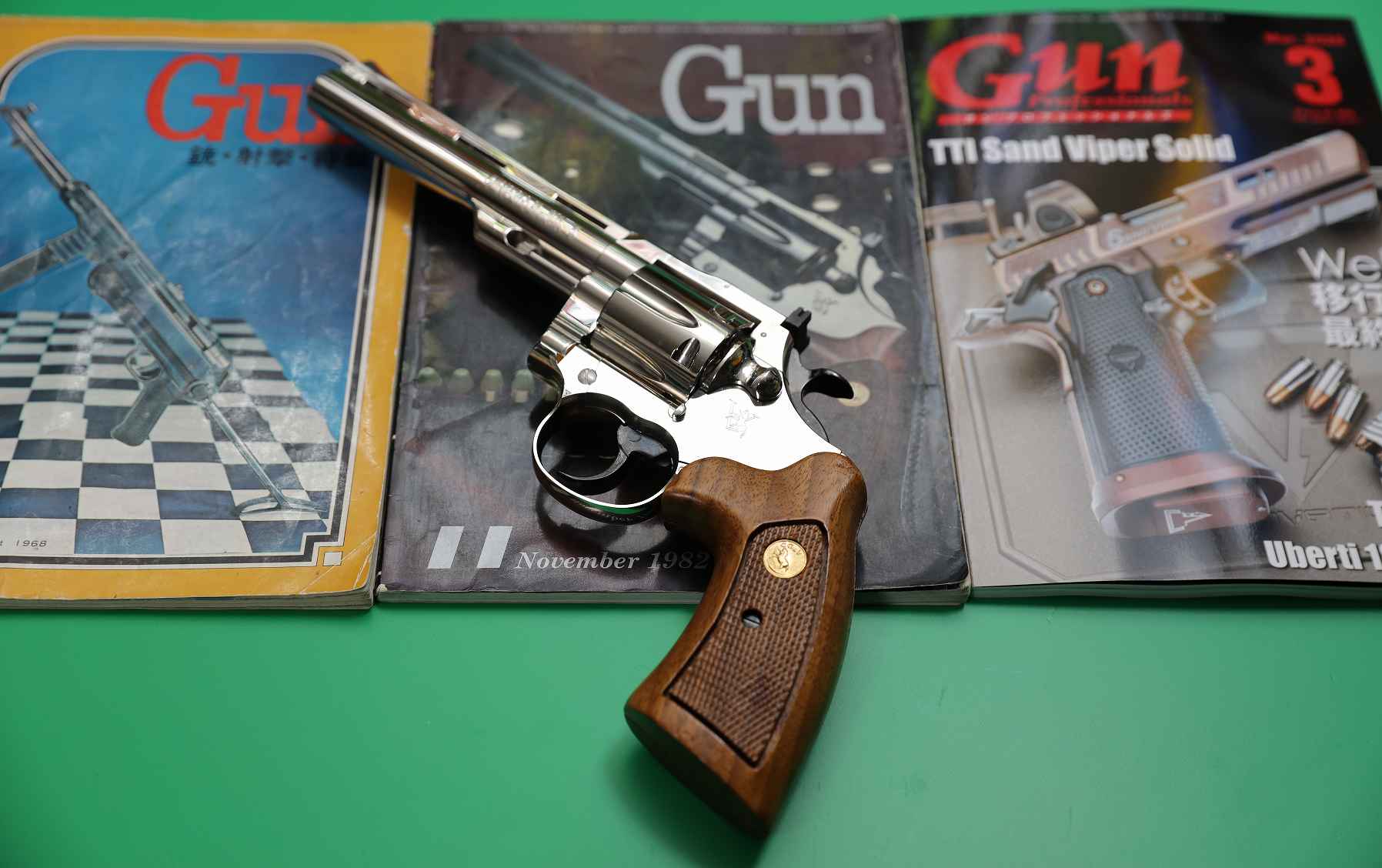

さよなら月刊Gun

"KSC Trooper MKV 6inch"

「月刊Gun Professionals」、通称ガンプロはホビージャパン社の発行する月刊誌です。

2025年3月号をもって紙媒体での発行を取りやめ、Web版に移行することが発表されました。

ガンプロの前身は国際出版の「月刊Gun」、通称Gun誌でした。

Gun誌は1962年創刊と銃専門誌のパイオニアでしたが、2011年に廃刊の危機を迎えました。

その際にホビージャパンがライター陣の多くを引き継いで後継誌を2012年に発刊しました。

ホビージャパンでは既に「アームズマガジン」という専門誌を有していたものの、歴史ある雑誌の救済をした形です。

しかしながらネット普及など様々な理由により、ガンプロは「紙の雑誌」としては終了しました。

有料制(一部無料)のネットメディアとなるそうですが、今後どれくらいの読者を獲得し、どれくらい続くのかはまだまだわかりません。

ホビージャパンとしては月刊の専門誌を2つ継続するのは大変だったと思います。

それでもガンプロとして10年以上も作り続けているのは非常に強い意志を感じます。

手を差し伸べなければ、とっくに無くなっていたかもしれないGun誌とその読者たちを救ったことは間違いないと思います。

一時期、ホビージャパン以外の出版社から「Gun Magagine」という雑誌も発刊され、ガンプロと並行していましたが、こちらは既に廃刊となっています。

廃刊の事情も色々とあるとは思いますが、読者が限定される専門誌だけに商業的に成功するのは難しいのだと思います。

それでも現在、アームズマガジンと老舗となったコンバットマガジン(ワールドフォトプレス社)は残っているので一定の読者層は存在することがわかります。

そこで今回はちょっと私のGun誌の記憶を振り返ります。

最初に新刊として買ったGun誌はコルトトルーパーMKVが表紙の1982年11月号でした。

まだ子供だった私には700円の本は高価でしたが、トビー門口氏の「西部警察」の特集が掲載されていたのが購入のきっかけだったと思います。

何の予備知識も無いまま読み始めて、全てがチンプンカンプンだった記憶があります。

ただ、読めば読むほど、のめりこみ、知識も頭にどんどん叩き込んでいきました。

親に拝み倒し、翌月からも継続してGun誌の購入が許されるようになりました。

今考えると、親は高い雑誌を無理して買ってくれてたのかな、と思います。

親には発売日に自分で書店に買いに行く、途切れたら終了、みたいな謎の条件を付けられてた気がします。

おそらく飽きたら終わり、みたいな目論見と思いますが、期待に反して?義務教育中はずっと買い続けることができました。

特に最初に買ったGun誌は記事も写真も広告も全て覚えるような勢いでボロボロになるまで繰り返し読み続けました。

これが今でも自分の知識の原型みたいな感じです。

なのでJack氏の特集記事、「トルーパーMKV」は当時モデルガンでも商品化されていませんでしたが、思い入れの強いモデルです。

KSCがモデルガンとして製品化したのは、それから何十年も後のことでした。

当然、発売と同時に購入しましたが、記事に載っていたブルーの8インチモデルは製品化されていません。

もっとも見た目が近い6インチに実物グリップを装着して、満足を得ることはできましたが、いずれ8インチは発売されてほしいな、と思っています。

Gun誌に夢中になった私は次号が出るまでの1か月間、ひたすら当月号を読みつくす、という日々を送っていました。

ある時、巻末のバックナンバー紹介が気になりました。

「太陽にほえろ!」とか過去記事が気になる号がある!

書店で取り寄せは可能だったのでしょうが、定価だし、そもそも頼み方もよくわからない。。

そう思ってたところ、2つほど隣町の古本屋では、なぜかGun誌のバックナンバーが大量に売っていたのです。

当時はけっこう発行部数があったのか、かなり古本も見かけたような記憶があります。

ちょっと遠目の古本屋に自転車で通いつめ、かなりバックナンバーを収集しました。

いわゆるプレミア価格みたいなものは一切なく、年代が古ければ100円、新しくても200円~300円でした。

本当に「単なる古本」という扱いだったのですね。

そんな感じだったので、気づくと結果的にかなりの数を集めてしまいました。

それが結構なボリュームとなり、ある時に泣く泣くほとんど処分してしまいました。。

本って重くてスペース取りますからね。。

それでも手持ちで一番古かったGun誌(1968年とあります)など気になる号は残しておきました。

入手時に既にボロボロで現在ではさらに劣化が進んでいますが、もったいないのでビニール袋に入れて保管しています。

年代それぞれで記事内容にも特徴があり、古い時代はモデルガンも少なかったので本物が中心です。

手持ちの最古のGun誌は六研の亜鉛合金製ミリポリ(その後の国際製に酷似)とか、実物のニューナンブとか、今では考えられないような内容でした。

毎月購入していたGun誌もある時から気になる記事がある号だけ買うようになりました。

そして、だんだんと間隔が空いてきていて、年に数回となっていました。

かつて専門誌は新製品情報などのチェックに購読必須でした。

メジャーとは言い難い趣味の世界なので、テレビなどのメディアで情報発信はほとんどありません。

なので専門誌か販売店でしか情報を得ることができなかったのです。

一般誌に広告が出ることは稀で、電車やバスの吊り広告がでるわけでもなく。。

メーカーからのアナウンスも専門誌の中にあったので、情報は限られたところにしかありませんでした。

時代が進むにつれて、ネット等で情報収集できるようになってきたので、雑誌類は「情報の正当性を確認する」といった感じになってきました。

また、どんどん専門誌の価格が上っていったので毎月気軽に買えなくなり、立ち読みで済ます、ということも増えていったと思います。

(ガンプロ2025年3月号は税込1980円でした)

私はモデルガンとプロップガンが好きなのですが、専門誌には本物やエアソフトガンの記事の方が多く、子供の頃のようにすべてのページを読みつくす、ということはしなくなっていました。

気になる記事があって買ったとしても1回読んで、そのまま、なんて感じになってたような気がします。

それは現在の雑誌が面白くない、というわけではなくて、趣味を何十年も続けている「慣れ」のせいだと思います。

新たに趣味を始めた人が読み始めたら、すごい面白くて端から端まで読みつくすと思います。

モデルガンの発火レポートやチューニング講座などが減ってきたのは現在のモデルガンは基本性能が良いというのもあるかと思います。

子供のころは「初心者の教科書」として読んでいた側面もあったと思いますが、現在は「ある程度の知識を持つ読者」をターゲットにしているのですかね。

ひょっとすると読者層の高年齢化、みたいなことがあるのかもしれません。

月末近くになると本屋に行って最新号をチェックする、ということも無くなるのが寂しいです。

けっこうジャケ買い(表紙の写真で購入を決める)してたりもしてたので、そういう楽しみもあったんだなーと改めて思いました。

◆◆◆

そして現在。ガンプロの最新号(Web移行前最終号)はどうしても手元に置いておきたくて買いました。

ネットで情報収集したりもしますが、ちゃんと読みたい記事は紙で読みたいし、取っておきたいと思うのですよね。

一方で、本は増えるとかさばるし、重いし、Web化というのはそういう面ではメリットもあるのかなー、と思います。

ガンプロについては一区切り、ということですが、編集部やライターの皆様には感謝しかありません。

これからも期待しています。

有料会員になるか、は前向きに検討したいと思っています。

Gun誌時代の記事を電子化して、Web上で参照できるサービスがガンプロWebにあったら、すごく魅力的ですね。

実現して有料会員は閲覧し放題、みたいなサービスがついてたら加入者は増えるかと思いますが難しいですかね。

*** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/