2025年04月11日

レアモノ症候群 M581

"MKK M581 Custom"

マルシン製モデルガン、M586をベースに外装カスタムしたM581です。

M581とはLフレーム357マグナムの固定サイト版リボルバーです。

S&W社は"DISTINGUISHED SERVICE MAGNUM"と命名しています。

カタカナにすると「ディスティンギッシュド・サービス・マグナム」といった感じでしょうか。

Kフレーム357マグナムにはアジャスタブルサイトのM19コンバットマグナムがあり、

固定サイト版はM13ミリタリーポリスが存在します。

なのでM581はLフレームのミリポリに相当するポジションのリボルバーと解釈できます。

画像の個体はかなり昔の旭工房カスタムです。

非常にシンプルな見た目ですが、なかなか凝ったカスタムとなっています。

カスタム箇所はフロントサイト、バレル上面、フィクスドリアサイト、ハンマースパーのスリム化です。

これにS&W純正サービスサイズグリップを装着しています。

(実物画像を探してみると、このタイプではなく、底部がラウンド状になっている方が多そうです)

上から見ると、「ミリポリっぽさ」が非常に際立ちます。

M581やM586といったS&W Lフレームは1980年に登場し、コルト・パイソンのようなバレル下のウェイト(アンダーラグ)が特徴でした。

このアンダーラグはKフレームやNフレームなど他のモデルにも採用され、一時期はどれもM586みたいになっていた印象があります。

コルトもキングコブラなどパイソン以外に採用されていたので、流行だったのかもしれません。

私がモデルガンを買うとき、特にカスタムを選ぶのはテレビや映画に登場するプロップガンの影響が大きいです。

ただ、このM581については、特に何かの作品で活躍したから、という理由で購入したものではありませんでした。

とにかく「見たことの無い珍しくて新鮮なモデル」という点に惹かれたと思います。

M586というモデルはとにかく当時人気が高く、「あぶない刑事」のタカ(舘ひろし)の使用で人気は不動のものとなりました。

モデルガンはコクサイ、MGC、マルシンが競作。マルイとクラウンからも発火型プラモデルが発売されました。

そんな感じだったのでM586は見慣れてしまったような記憶があります。

(いま考えると、複数メーカー競作なんて贅沢な良い時代でした)

そういった中でM581という「あれ?なんだこれは?」というレアなモデルに強烈に魅了されたのでした。

市販品には無いモデルに、何となくフラフラと吸い寄せられる「レアモノ症候群」になっていたと思います。

おそらくMGCのメーカー製カスタムなどで少数生産のレアのものが気になってしまう、という感じで徐々にこんな症状?が強まっていったのかな、と。

左の個体はイベントか何かで中古入手したもの。

MGCのM586 3inchをベースとしたM581化カスタムです。

ショップカスタムか個人カスタムか不明ですが、とても綺麗な仕上がりです。

3インチだと、FBIスペシャルっぽくなりますね。

実物でM581の3インチを見つけることはできなかったのですが、実在していても良いなと思うほどバランスが良く見えます。

M586では2.5インチや3インチが実在するので、固定サイトのLフレームで短銃身は需要が低いのかもしれません。

アンダーカバー用リボルバーなら、より小さいKフレームやJフレームもありますし。

M581らしさの出る上からの眺め。

こちらのカスタムはマグナポート加工がされています。

パフォーマンスセンターのイメージでしょうか。

綺麗な仕上げです。

ヘビーウェイト樹脂製のMGC末期生産モデルがベースと思われ、ブルーイング処理がされています。

経年変化で青味が薄れていっていますが、入手後は発火したり酷使していないので、比較的綺麗な状態を保っています。

以外と困るようで困らなかったホルスター。

アンダーラグがあったり、Kより少し大きいLフレームですが、手持ちのKフレーム用のホルスターにだいたい収まります。

(ものによってはホックがきつい、というのもありますが)

ハイパト(Nフレーム)やパイソンはKフレーム用ホルスターだとキツくて入らなかったりすることもあるのですが、Lフレームは意外といけます。

ただ、これは固定サイトのM581の話で、M586だとちょっとキツい、というのもあるので、あくまでご参考程度にお願いします。。

マルシンからはここしばらく完全新規のモデルガンは発売されていませんが、M92系やハイパワーなどのリニューアルやバリエーション展開はありますよね。

M581も製品化してくれたら非常に嬉しいです。

意外と人気が出そうな気がします。

今まで一度も製品化されていない、というのに理由があるのかもしれませんが。。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年12月27日

GM-7 Kimber "TAKAKURA" 東京DOGS

"Inertia Sense Kimber Tactical Custom2 TAKAKURA Model"

フジテレビ系刑事ドラマ「東京DOGS」(2009)放映開始から15年も経過した2024年。高倉刑事(小栗旬)の使用プロップガンと同仕様のモデルガンが発売されました。

それがイナーシャセンスの"TAKAKURA MODEL"です。

定価98780円(税込)で28丁限定だそうです。

この製品はタニオコバGM-7のカスタムで少々お高めの価格設定です。

ただ、素人が簡単に手を出せない領域、というところではスライドのセレーション切削加工を実プロップと同じ工程で実施しているというところがあります。

その昔、既にタニオコバ純正のGM-7「東京DOGSベースモデル」を購入しているので、すごく悩みました。

当時の「東京DOGSベースモデル」の定価から2倍以上の価格に一瞬ひるみましたが、

「買わずに後悔するより、買って後悔だーーーー」

と思い切って購入してしまいました。

もはや正月は何の贅沢もできません。。

イナーシャセンス”TAKAKURA MODEL"の仕様はこう記されています。

・タニオ・コバ社よりベース供給(GM7.5ベース)

・スライド・サイドブルーイング (その他スライド/フレームは2液ウレタンマットブラック塗装)

・EJポートはスクエアタイプ (GM7.0スライドタイプ)

・フレーム刻印は実プロップタイプ(フォント)を再現

・プロップ通りのステンレスチャンバーカバー、ソフトクロームメッキハンマー

・プロップ通りの左右アンビセフティ後端のスムース加工

・後部別体ダミーエキストラクター

・スライドセレーションは実プロップの加工に用いられたテーパー刃を使用

・マキシエイトマガジン (スチールタイプ、ブラック)

カスタマイズ箇所は多岐に渡りますが、部品類は既存品を極力使用して価格を抑えているように思います。

おそらく定価を税込10万円未満に収めるためにかなり奮闘されたのではないでしょうか。

輸入グリップにしたり、ロストワックスパーツ等を多用すれば、よりグレードアップできると思いますが、そうすると価格は上がってしまいます。

ただ、市販品との差別化部分が少ないと割高と感じてしまうこともあるので別体ダミーエキストラクターなど特別感があるのも感心してしまいます。

プロップレプリカは実物寄りにリアルにするよりも、実プロップに近い仕様に仕立てる方が優先度が高い、というかユーザーが喜ぶと思うので、そのバランスも難しいと感じます。

そんなことを考えながら見てみると、イナーシャセンスのTAKAKURAモデルは非常に熟考しつくして実現した仕様に感じられました。

実プロップ同様のサイドブルーイングがとても美しいです。

「東京DOGS」の放映直後に発売されたタニオコバ純正「GM-7キンバータイプ東京DOGSベースモデル」では、ハンドメイドのカスタム箇所はほとんどありませんでした。

その差分がイナーシャセンスのTAKAKURAモデルの特徴とも言えます。

イナーシャセンスTAKAKURAモデルとタニオコバ「東京DOGSベースモデル」との比較。

当時のタニオコバGM-7についても少し振り返ってみます。

玩具銃業界での超有名人タニコバさん(小林太三氏)はMGC時代に多くの傑作モデルガンを設計開発したのちに独立。

自社ブランド「タニオコバ」を立ち上げて数年後、満を持して自社新規モデルガンを発売しました。

それが2009年発売開始の待望の次世代ガバメント系モデルガン、GM-7シリーズでした。

標準モデルは"SF M1911 PCキャリー"で定価は税込36750円(当時)でした。

MGCのモデルガンGM5、エアソフトガンGM6の次世代モデルを連想させる"GM-7"という型式名に並々ならぬ意気込みを感じたものです。

CPやPFCを始めとした閉鎖型カートリッジではなく、ブローバックモデルガンの原点ともいえるオープンカートリッジ方式、さらに樹脂製カートという衝撃的なスペックでデビューしました。

これはタニコバさんがMGC時代に「アイディアは良かったが技術が未熟で失敗した」と公言するGM2ガバメント初期型のプラカートBLKのリベンジだと解釈しています。

数十年のノウハウと21世紀の技術を惜しみなくつぎ込んだGM-7はビックリするほど調子よくブローバックし、音も大きい、メンテもしやすい、という新時代のモデルガン誕生となったのでした。

こうして登場したGM-7は発売年のうちに「東京DOGS」でプロップガンとして活躍しました。

2010年2月にはタニオコバより「GM-7キンバータイプ東京DOGSベースモデル」として発売されました。

限定モデルとして少数生産され、すぐに売り切れてしまった記憶があります。

100丁とも30丁とも言われていますが当時の正確な製造数は不明です。

(初回100丁、追加30丁では?とのご意見もいただきました)

定価は同じく税込36750円(当時)と、限定品としては異例のリーズナブルな価格設定でした。

なぜタニオコバの東京DOGSベースモデルはそんなに安かったのでしょうか。

少数生産ながら問屋を通じて通常の卸ルートに乗って流通していた製品です。

当時でも何らかのカスタムであれば通常品よりも高価な設定がほとんどでした。

のちにイベントで伺ったところ

「成型直後の状態から溝を切って、刻印入れて、組み立てて、みたいな作る手間はどのモデルも変わらない」

とおっしゃっていました。

GM-7は発売当時の頃からイベント限定モデルがタニオコバの出店ブースで売られていて、ベースモデルと比較して価格もお手頃だった印象です。

当時はあまり少数カスタムで利益を上げるようなことは考えてなかったのかな、と感じました。

特別なパーツや追加加工が必要と思われるカスタムはさすがに価格が上がっていましたが、そこまで高価ではなかったと思います。

また、キンバータクティカルカスタムは言ってしまえば1911ピストルの単なる1つの市販型であり、

パッケージには「東京DOGSベースモデル」という表記もないので制作会社側のライセンス承認も必要なかったと考えられます。

その昔、「パッケージや取説も地味にコストが掛かる」という話を聞いたことがあります。

バリエーションごとに専用のものを用意すると、結構大変になると思います。

なので、創意工夫によっては派生モデルを作ってもコスト増を抑えることができるのかもしれません。

あんまり関係ありませんが、そういえばMGCのローマンは銃身長が違っても定価が同じでしたね。

2010年の当時、「東京DOGSベースモデル」の発売情報を知った時には近隣ショップは全て売り切れ。

現在ほど通販サイトも多くは無く、途方に暮れてしまいました。

最後の望みを賭けてニューMGC福岡店に問い合わせたところ、なんと在庫があり、通販で購入しました。

福岡に足を向けて寝ることはできません。。

ただ、その後も不定期にGM-7のキンバータイプは少数限定カスタムとして何回か生産されたので、購入機会はあったと思いますが。。

GM-7シリーズはちょこちょこ新しいバリエーションが登場するので、出る度に購入を悩みますが、全部は無理なので、自分の中で厳選しながら購入を決断しています。

2024年現在、最新シリーズのタニオコバGM-7.5標準モデルの定価は36300円(税込)と意外と上がってない感じもしますが、今後上がる可能性も高いと思います。

昨今のあらゆるジャンルのコスト高騰を受けてモデルガンも価格上昇が続いており、エントリーモデルと高級モデルの住み分け等が進み、モデルガンの価格帯は当時とはだいぶ変わってきていますね。

GM-7系のカスタムというとBWCがあり、高価な価格設定の製品が多いです。

10万から20万円あたりが主な価格帯といった感じでしょうか。

これは標準モデルからのカスタマイズ箇所が多岐に渡っており、内容を見れば納得できるのですが、私のような庶民には気やすく購入できません。

とは言え、がんばって資金繰りをすれば何とか行ける、という価格ではあります。

イナーシャセンスのカスタムはBWCとタニオコバの中間あたりに位置する印象です。

記憶ではGM-7(ガバメント)ベースのコンバットコマンダーを発売したのが最初ではないかと思います。

その後は1911系のプロップガン風に仕立てたカスタムがいくつか製作販売され、今回のTAKAKURAモデルはその最新版ということになります。

前述のように、イナーシャセンスは製品数が少ないものの、だいぶ商品企画を練りに練ってきている感じがあるので、次作にも期待しているところです。

こうして並べて見ると、当たり前ですが両者はとてもよく似ています。

ただ、「東京DOGSベースモデル」の方には購入してから少し手を加えているので、より似ている感じが強く出ていると思います。

当時の「東京DOGSベースモデル」は外観上で実プロップとは異なる部分がありました。

それが少し気になっていたので、購入後にタニオコバで純正部品を購入して交換しているのです。

変更内容としてはハンマーとチャンバーカバーを黒からシルバーに交換しています。

(チャンバーカバーだけ交換はできないのでバレルごと交換)

部品交換だけで、かなり実プロップ仕様に近づけることができるのが良かったです。

今回のイナーシャセンスのTAKAKURAモデルは最初から実プロップどおりの外観仕様となっています。

なので、東京DOGS好きであればイナーシャセンスのTAKAKURAモデルは非常に満足感の高いモデルガンだと思います。

そこそこ高価なので、かなり購入には勇気が必要かと思いますが。。

私はしばらく粗食が続く毎日でも、まったく気にならないほど満足しています。。

イナーシャセンスは、このTAKAKURAモデル製作にあたり、実プロップを取材したそうです。

過去の「東京DOGSベースモデル」と全く同じシリアル番号が刻印されているあたりに詳細な取材の成果が現れている感じがしました。

イナーシャセンスの方は全日本トイガン安全協会の認証を表す刻印”JAN 09/STGA"のみ省略されています。

外箱にはSTGA認証シールはちゃんと貼ってあったので、あえて刻印のみ省略していると思われます。

BWCのカスタムにも同様の対応が確認できます。

リアルな刻印を再現するための配慮なのかもしれません。

「東京DOGS」は2009年10月から放映されたフジテレビ系の月曜21時の連続ドラマ(通称、月9)です。

月9としては珍しい刑事ドラマでした。

刑事コンビが重要参考人の女性を守りながら事件を解決していく、というストーリーです。

これだけ聞くと派手なアクションと結びつかない感じですが、そうでもないのです。

主人公のひとり、高倉刑事(小栗旬)が米国NYPDから捜査の為に警視庁に出向している設定で、とにかくすぐ撃つ、というキャラクターなのでガンアクションは多めです。

「勇者ヨシヒコシリーズ」などで有名な福田雄一氏が脚本を手掛け、コミカルとシリアスが織り交ざった非常に面白い作品でした。

いわゆるバディ物、ということで「あぶない刑事」など往年の名作へのリスペクトも感じられる作品です。

高倉刑事はキンバーのタクティカルカスタム2を使用していて、タニオコバGM-7をベースとしたプロップガンでした。

ガンエフェクトはパイロテックが担当でした。

個人的には続編も期待していたのですが、残念ながら実現しないまま現在に至ります。

視聴率も当時の月9枠としては高水準という評価だったと記憶していて、続編も視野にあったと思います。

ただ、主要キャラの俳優さん達が有名になって多忙になってしまったり、亡くなってしまったりと色々重なって制作困難となり断念したのではないかと勝手に思っています。

高倉が「すぐに撃ってしまう」という設定がコミカルに時にシリアスに描かれているのが、この作品の魅力のひとつです。

ダブルタップで軽快に発火するシーンが数多く登場します。

ガンアクションシーンは、まるでGM-7のプロモーションビデオのようでした。

制作発表当時にはGM-7のプロップガンが間に合っていなかったのか、番宣スチールではタカカスタム風のガバメントを持っています。

ただ、「東京DOGS」はパイロテック、「あぶない刑事」はビッグショットとガンエフェクト担当も異なります。

なのでこれが実際に「あぶない刑事」で使われたプロップガンかは不明ですが、同様のガバメントカスタムが「東京DOGS」の写真集にも載っている点も何か気になります。。

スタッフに熱狂的なあぶ刑事マニアがいたのでしょうか。。

高倉の相棒、工藤(水嶋ヒロ)はSIG P226を使用していましたが、高倉のキンバーほど活躍はしません。

「東京DOGS」はひたすらGM-7キンバーを楽しむ作品となっています。

(もちろん私の偏見です。。)

その後、GM-7がプロップガンとして活躍する作品が増えるのかと思いきや、あまりそうでもなかった印象です。

ビッグショットではエランのガバメントが活躍するようになりましたし、最近の「ベイビーわるきゅーれ」で活躍したガバ系のプロップガンはMGC GM5系の内部機構にエアソフトガンの外装を組み合わせたものだったそうです。

GM-7はプロップガンとしては扱いが難しいのでしょうか。。

おそらくGM-7の真骨頂はプラ製のオープンカートでバシバシ発火しまくることだと思うので、そこは最初の発売時から一貫している気がします。

ちなみにイナーシャセンスもオープンカート仕様のデトネーターが標準となっています。

ちょっと発火するのはもったいないですけどね。。

*** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年12月20日

デデンデンデデン

"MGC AMT Hardballer Custom by Tokyo Gun Ship"

BWCのハードボーラーが欲しい。。でも買えない。。。

ということで、はるか昔に購入した東京ガンシップ製のショップカスタムをひっぱり出してきました。

久々に見たら、表面にシミみたいのが発生していて、布で拭いても取れない。。

しかもよく見るとリアサイトを留めるピンも紛失してしまっている。。箱の中に見当たらないし、代用品を探すしかありません。

シミは研磨材を使ったら表面のシルバーごと消えてしまいそうで、磨くのをやめました。

デジカメが同情してくれたのか、画像ごしだと、あまりシミっぽい模様が目立ちません。。

MGCモデルガンのガバメント(GM5)をベースとしたショップカスタムで、スライドとバレルの延長の他、サイトや刻印などあらゆる箇所がカスタマイズされています。

ハードボーラーはガンシップの代表的カスタムだったので、相当数が生産されたようです。

生産時期も長く、GM5組立キットのABS樹脂とHW樹脂、両方ともベースとなっていたようです。

5インチ版などのバリエーションも存在しました。

スライドもバレルもノーマルの継ぎ足しによる延長となっています。

ただ、リコイルスプリング・プラグは、ちょっと特殊な構造になっています。

短く切った先端プラグ+短いスプリング+ノーマルプラグ+ノーマルのスプリングという構成です。

ロングスライド用の一体物の長いプラグがあれば、シンプルな構造になったと思いますが、製作コストを抑えるためのアイディアだったのでしょう。

見えない部分なので、分解しないとわからないですし、ノーマルの5inガバメントのスプリングで快調に作動しするので全く問題はありません。

刻印はAMT社のハードボーラーを忠実に再現しています。

かなりバリエーションがあるようなのですが、ほとんど資料が見つかりませんでした。

BWCは何パターンかモデルアップしているので、地道に実物情報を探してみます。

ホールドオープン状態。

スライドが長すぎてストローク不足みたいに錯覚しますが、ちゃんとフルストロークしています。

改めて見てみると、やっぱり長いなーって思いますね。

"MGC Hardballer"

ガンシップのカスタムが発売されていた頃よりも、ずっと後に本家MGC(ただし、メーカー解散後の後継会社の生産っぽい)からもハードボーラーのモデルガンが発売されたことがありました。

これはエアソフトガン(ガスブローバック)のハードボーラーの売れ行きが好調だったこともあって、箱や小部品を流用してGM5系のモデルガンとして仕立てられたメーカー純正カスタムと言えるものです。

スライドがエアソフトガン用の金型を流用したのか不明ですが、継ぎ足しではなく、ABS樹脂製の一体成型もので、シルバーメッキ仕上げとなっています。

私はエアソフトガン版を持っていないので、記憶の中だけの情報ですが、確かエアソフトガン版はキラキラのクローム系メッキ、モデルガン版はやや鈍い光沢のニッケル系メッキと作り分けていたような気がします。

これは見分けがつきやすいようにしたのか、差別化をはかったのか、そんな感じの理由だったのではないかと思います。

グリップは後で交換したと思うので、オリジナルではないです。

上がガンシップ、下がMGCです。

ガンシップは"MADE IN U.S.A."としっかり再現されていますが、MGCは"MADE IN JAPAN"となっています。

このあたりにメーカーとしての商標の取り扱いの難しさとか大人の事情を感じてしまいます。

MGCのハードボーラーが製造された1990年代後半から2000年代あたりの時代は、色々と気になりだしてデリケートな問題になりがちだったような雰囲気でした。

同時期に販売されたMGCのキンバータイプのモデルガンは刻印が"Keeper”だったりしましたよね。

ガンシップはバレルがシルバーに塗装されていますが、MGCは無地(ブラック)のままです。

メーカー側も本当はシルバーにしたかったのだと思います。

GM5系をこよなく愛し続けている方ならご存じだと思いますが、GM5はバレルが泣き所で、とにかく割れやすいです。

長年に渡り、改良され続けてきましたが、GM9(ナショナルマッチ)あたりで登場したスモールカート用ポリカーボネイト製バレルで一旦完成形になったような気がしたものの、GM12期でリアルサイズになったら、また割れグセが出始め、MGC解散後のSNM・タイトー生産期はABS樹脂になって、また弱くなってしまったような印象です。

(あくまでも私個人の購入個体からの感想です)

特にメッキバレルが弱いのは有名で、MGC時代のカスタム品には発火用の黒いバレルと非発火用のシルバーバレルの両方が付いてきた時代があったほどです。

そんなメーカーの配慮があってもシルバーバレルでつい発火して破損してしまうユーザーも多かったのかもしれません。

そんな背景から、このハードボーラーはバレルが黒いのだと納得しています。。

ノーマルサイズだったらCAWリバイバルのパーツやタニオコバGM-7バレル流用、などの工夫でバレル対策ができるかもしれませんが、こんなに長いバレルを一体物で作るメーカーもショップも中々ないでしょうし、作ったとしても、すごい金額になると思います。

BWCのバレルはどんな構造になっているのか気になりますね。

イベントでお試し発火させてもらったことがありますが、バレルの中まで見る余裕はありませんでした。。

【参考】海外サイトで見つけた実物画像

AMTハードボーラーロングスライドの実物です。

やはり本物は表面の質感というか、いかにもステンレス!って感じの仕上げになっているのですね。

そして、やっぱりドーンと載ったレーザーサイト。

ハードボーラーにこれを付けないと、と思っている方は多いと思います。

MGCではエアソフトガン版ではレーザーサイト付きモデルが売っていましたが、モデルガン版には無かった(あったのかもしれないですが、ニューMGC店舗で私は見かけたことがありませんでした)ような記憶があります。

映画「ターミネーター」(1984)です。

この作品が存在しなければ、ハードボーラーは単なるサードパーティ製の1911コピーで終わってしまった可能性があります。

作品公開よりずっと前から専門誌に記事が載ってたりしましたが、どちらかというと「ステンレス製」であることが強調されていた以外はさほど注目ポイントは無かったような印象です。

ステンレス製オートというと、それよりも見た目が派手なオートマグやウィルディなどの方が圧倒的に人気があったような気がします。

人気作品のプロップガンとして登場すると、そのモデルも人気になるのは海外でも同じなのでしょうか。

あるいはハードボーラー人気は日本だけのものなのでしょうか。。。

やっぱり発光機構がダミーでも良いので、レーザーサイトとマウントが欲しいですね。

MGCエースポイント用のマウントはちょっと形が違うので、削りまくって流用してみたり、と妄想してます。

てっとり早いのはサイト付きのBWCを買うことなのですが。。。

*** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年12月16日

ジーパンのミリポリ22リターンズ

"MGC Military Police .22 Custom"

NTV系刑事ドラマ「太陽にほえろ!」のジーパン刑事(松田優作)が登場後期に専用モデルとして所持していた、という設定のプロップガンはミリタリーポリス22というリボルバーでした。

ホームページ版や旧ブログで何度も取り上げてきたのですが、見返してみると情報があまり残ってないので、再び取り上げます。

初登場は第82話『最後の標的』(1974年)でした。

実際に使用されたプロップガンはMGCのABS樹脂製モデルガンであるハイウェイパトロールマン41(ハイパト)をベースに22口径風のロングバレル化、固定サイト化、グリップの形状加工などが施された特製品となっています。

画像の個体はどちらも個人カスタム品です。

上がMGC44マグナム(SW11)ベースでカスタム品を中古購入したもの、下がMGCハイパト(SW10)ベースで友人にカスタム加工してもらったものです。

劇中使用プロップガンはカートリッジまで22口径風にカスタマイズされたアップ用と、シリンダーのみノーマル(41マグナム)となっている発火用の2種類が確認できます。

これは当時、作中で使用されていたハイパトのプロップは41カートリッジだったため、22口径版の発火用カートリッジが存在しないため、と思われます。

ただし、発砲シーンのみシリンダーを発火用に交換し、本体はアップ用と発火用で使いまわして可能性もあります。

左がハイパトベースで発火用をイメージしたノーマル41シリンダー、右がアップ用をイメージした22シリンダーとなっています。

22版はエキストラクター(エジェクター)もリムが引っかかるように加工されています。

エジェクト操作もできる構造にはなっていますが、壊れると自分では修理できないので、そーっと動かすようにしています。

固定型のリアサイト(フィクスド・サイト)に加工されています。

ノーマルのモデルガンではハイパトも44マグナムもフレーム一体成型のプラスチック製のKサイト(調整機構はモールドでダミー)となっているため、それを削り落として、固定サイト形状に彫り込んであります。

この加工がかなり難易度が高いと思います。

かつて自分で同じようなカスタムを自作しようとしてうまくできず、断念した経験があります。

44マグナムベースはシリンダーの22化など、非常に多岐に渡るカスタマイズで気に入っていますが、どうしてもハイパトベースのミリポリ22がほしくて友人に無理を言って、バレルにクラックのある程度の悪いハイパトを預けて加工してもらいました。

44ベースでもハイパトベースでも、ミリポリ22の形状まで外観を加工してしまうのであれば、その差は大したことはないのですが、刻印が"SW10"であること、とサムピース下にMGCロゴが入っている、というのは太陽~好き、ハイパト好きとしては、どうしても実現したい部分でありました。

貴重なハイパトをカスタムするなんて、と思っている方でもクラックだらけでジャンク寸前の個体であれば、カスタマイズに挑戦してみても良いかなーと思いました。

ジーパンのハイパト22で、もっとも個性的で特徴的なバレル形状。

公式な設定資料やカスタマイズ情報があるわけではないので、正確な長さや形状などは不明です。

なので、写真や映像で仕様を読み取ることしかできないので、製作者の解釈によっても異なる部分はあると思います。

若干の形状の違いはありますが、双方とも再現度が高く、「どう見てもジーパンのミリポリだ」と理解できるという仕上がりで、製作者の番組愛を感じることができます。

旭工房の仲代氏もジーパンのミリポリ22は何度も製作チャレンジしたそうで、どの写真、どのシーンに解釈を合わせるかで仕様を決めていたそうです。

それだけ角度などの見え方で解釈が変わってしまうのが、このミリポリ22という劇中モデルの特徴なのかもしれません。

ハイパト41ベースのカスタムと並べてみました。

ミリポリ22改、ノーマル、コンバットマグナム改です。

映画・ドラマの世界において、リボルバー型プロップガンの需要は昔から高かったと思いますが、1971年に銃刀法改正で黒い金属リボルバーが使えなくなってから、1972年に登場したプラスチックモデルガン、MGCハイパト41が救世主だったことは有名です。

中間的でオールマイティだったノーマルの3.5インチの活躍はもちろん、バリエーションとして長くなったり短くなったハイパト改が活躍した時代がありました。

その後、1974年にMGC44マグナム、1975年にMGCローマンが登場したことで、過渡期のハイパト改たちは姿を消していきました。

1972年から数年間の短い間にもかなりのハイパト改が登場していたことを覚えている方も多いと思います。

その中でもミリポリ22はジーパン専用プロップガンとしてわずかな期間の活躍ながら、強烈な記憶を残したといえるのではないでしょうか。

◆◆◆

太陽にほえろ!第82話「最後の標的」は初期の名作です。制作側もそう思っていたのでしょう。同じ「太陽にほえろ!」の後期にセルフリメイクされたりしました。

警察官である父親を銃犯罪によって失ったジーパン(松田優作)は、自身が銃を持つことに長く抵抗があり、1年間の登場期間(第53話~第111話)のうち、前半は銃を装備しません。

刑事としての成長過程において、命を守るために銃使用が時に必要だと悟り、第72話「海を撃て!ジーパン」でノーマルのハイパト41を持ち始めます。

そしていよいよ第82話「最後の標的」でミリポリ22を持つに至ります。以降、殉職話である第111話「ジーパン・シンコその愛と死」まで愛用します。

第82話では先輩の根来(北村和夫)がジーパンに射撃の極意を特訓します。

(根来役の北村和夫氏は松田優作氏と同じ文学座の先輩俳優でもあり、俳優の北村有起哉氏の父上でもあります)

根来は射撃の名手で自宅にあらゆる銃を撃っている写真を飾っています。

ジーパンがこの写真パネルの銃に興味を示す、というのがミリポリ22の初登場場面となります。

根来いわく「命中精度は抜群だが威力が弱い競技用の銃」とのことでした。

いまだ銃を持つことに懐疑的なジーパンは「命中精度が良く、威力が低い銃なら、うまく撃つことで、さほど人を傷つけずに済むのでは」とミリポリ22に目を付けました。

ちなみにこのジーパンの気持ちは台本上のセリフとして具体的に発するシーンはありませんが、表現描写で語られ、後半話にもそのようなシーンが登場します。

ジーパンは本庁に保管されているミリポリ22と弾をむりやり持ち出します。

見えづらいですが、弾の箱はMGCモデルガンのハイパト41用とおぼしきパッケージをそのまま使用しているように見えます。

装填シーンでは22LR風のカートリッジを1発づつシリンダーに込める表現があります。

バレルはマズル部分まで細く仕上げられ、「小口径の銃」であることが見事に表現されているのが分かります。

ラストシーン近く。ミリポリ22を無断で持ち出したジーパンはボスの温情で始末書のみで正式装備とすることが認められます。

ボスの懐が深すぎます。。。こんな上司がいたら良いですねー。

ここでは戦前風に加工されたMGC純正グリップが確認できます。

フレームトップの固定サイトの様子はその他のシーンで確認できます。

ミリポリ22プロップガンは当時に存在した東京メイクガン(TMG)がプロップガン製作に関わったとされています。

TMGでは「太陽にほえろ!」や「大追跡」に登場するプロップガンと同様の外観を持ったショップカスタムを製作販売していました。

ミリポリ22が戦前仕様のようなカスタマイズとなっていますが、これはTMG製作のハイパトベースのM1917と製作工程が近いことが関係していると推測しています。

TMGのM1917改では固定サイト化や削り出し新規作成の真鍮製ロッキングボルトの装着など、類似箇所の特徴が見られます。

ただ、登場話は失念しましたが「太陽にほえろ!」で制服用として使用されたM1917風は簡易カスタムだったのかリアサイトの掘り込みが無いバージョンを見た記憶もあります。

屋外の発砲シーンでは光の関係でバレルが太く見えることがありますが、実際には登場するのは細長バレルだけではないかな、と思います。

私はこのあたりの印象があって、いちばん最初に「ジーパンのミリポリ22風」を再現しようと自作したのが国際の旧ハイパト6インチのリブを削り落としたものでした。

そんな加工だけではバレルが太いままで、M1917の出来損ないみたいなヘンテコな雑カスタムでした。

何度か見直すうちに、「本当はすごく細い」というの気づいたものの、22バレルをどう再現したら良いのかわからず(ベースモデルを削る手法しか知らず、削りがインナーバレルに達してしまい、細くできなかった)、結局自作という道はあきらめ、何十年後に誰かが作ったものを入手する、ということしかできなかったのでした。

ジーパンが追っていた凄腕スナイパーの正体は根来。師弟対決となりました。

根来を最小限のダメージで倒したジーパン。ただ根来は病に。。というシーン。

根来の手に握られているのは戸井田工業製と思われるルガー型の電着銃です。

ルガーはすごい銃だ、と山さん(露口茂)が語るシーンもありました。

ボス(石原裕次郎)の装備としても知られるルガーは作中で最高峰の性能を誇る銃という設定でした。

◆◆◆

【参考】海外サイトで見つけた実物画像

"Smith & Wesson M45 Military Police .22"

「ジーパンのミリポリ22って実在するのかな?」という疑問は放映を最初に見た時に思ったことです。

当時の制作側がどの程度の裏付け取材をしたのかは不明ですが、同名の実物は存在します。

見た目は見慣れた38口径のミリポリとほとんど変わりませんが、22LR(リムファイア)となるためにファイアリングピンがフレーム側に内蔵されているのが、よーく見ると分かります。

文献を確認するとアメリカの警察から、射撃練習用としてS&W社に発注され、製作されたことが確認できます。

ミリポリ22が射撃練習用というモデルであれば、低価格の.22LR弾を使用して訓練費を抑えることができる、という意味で警察装備という説得力はあります。

ただ、アメリカならまだしも、日本ではそういった目的(練習用のみ)で調達してないのではないかな、とも思います。

作中で「競技用」を示すセリフがあるので、ミリポリが固定サイトというのが気になるポイントですね。

競技用は調整式サイトの方が望ましいと思われます。

その昔、警察内の競技会でニューナンブを使用しているニュース映像を見た記憶もあるので、ミリポリが競技用としてふさわしくない、とまでは言い切れませんが。。

"Smith & Wesson M17 Master Piece .22"

勝手な推測ですが、マスターピース22をイメージしていたのであれば、かなりリアルな感じだったかもしれません。

実際に元警察官の方に選手としてSWマスターピースを使っていた、という話を伺ったことがあるからです。

ただ、22口径ではなく、もっと大きい口径だったような事をおっしゃっていました。

ちなみに手持ちの古い日本警察の資料(1970年代)によると、『訓練用(矯正)コンバット・マスターピース口径22』という文面のみ発見しました。

なので、ジーパンが本庁から勝手に持ち出す競技銃、という設定であるならマスターピースでも良かったのかなー、なんて思ったりもするのですが、なぜそうしなかったのでしょうか。

当時、TMGではハイパト改マスターピース(2インチ)も製作していたので、技術的にも知識的にもハイパト改マスターピース6インチというのも製作できたと思うのです。

「製作の必要上、M1917と近い仕様にしたかった」とか、

「ジーパンには細いテーパーバレルの方が似合った」とか、

「小口径で弱々しいというのを視聴者にアピールする必要があった」とか

そんな感じのことが思い浮かびましたが、今となっては真相は不明です。

ただ、よく考えて見ると、マスターピース6インチをジーパンに持たせていたら、ノーマルのハイパトより大きい銃ということで超強力銃だと思われてしまう、というミスリードを警戒したのかもしれません。

映画の「遊戯シリーズ」や「俺たちの勲章」で松田優作氏は44マグナムを持っていて、見た目だけで、いかにも威力が強そう、というイメージに映っていたような気がします。。

予備知識が無くても「弱い銃」だとわかるように表現するのって、結構難しいことですね。。

*** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年12月13日

ハンターチャンス8

"MGC New Python 8inch Custom"

シティハンターでお馴染みのパイソン357、日本ではガンマニア以外でも名前を知っている方も多いように感じます。

一番長いパイソンは?というと6インチが思い浮かぶ方が多いかと思いますが、実物では8インチも存在することをご存じの方は多いかと思います。

パイソン8インチ=パイソンハンターというイメージも大きいかと思いますが、8インチには色々種類があるのでそれも今回取り上げます。

ちなみにシティハンター(冴羽遼)はパイソン4インチなのでパイソンハンターとは関係ありませんね。

(まぎらわしくてすみません)

これはMGCのABS樹脂製モデルガンのニューパイソンをベースとしたカスタムです。

おそらく、6インチを基にバレルを継ぎ足してある感じですが、ノーマル同様にマズル付近までタテ型のインサートが入っています。

表面は艶消しブラックで仕上げられ、RODY製ラバーグリップが装着されています。

その他はノーマルのMGCパイソンと同仕様です。

こちらも同じくMGC製となりますが、ヘビーウェイト樹脂製(HW)のモデルガンがベースとなっています。

上のABSベースと同様にバレルを継ぎ足して延長してあり、マズル付近までヨコ型のインサートが入っています。

ひょっとするとインサート板は継ぎ足し部分の型崩れ防止にも貢献しているのかもしれません。

HWノーマルと同じレッドインサート入りのフロントサイトで、グリップはノーマルのままです。

バレルが長くなっている以外は特にノーマルと変わりはありません。

2丁のMGCパイソン8インチの製作元は不明ですが、非常に綺麗に仕上げられており、よーく見るとバレルの継ぎ目がわかるかな?という程度で高度な技術で製作された素晴らしいカスタムとなっています。

これらは昔に、あるモデルガンコレクターの方が一部コレクションを処分するという機会に譲っていただいたカスタムとなります。

なので製作経緯や発売時期などの詳細情報は全て不明ですが、お気に入りで大切なモデルガンではあります。

こちらはコクサイの亜鉛金属製モデルガン、パイソンハンターです。

パイソンハンターはパイソンの8インチモデルのバリエーションの一つであり、それを忠実に再現しています。

メーカー純正のカタログモデルとして発売されたモデルガン(プラモデル除く)では唯一無二のハンターです。

内部発火方式の長めのカートリッジとなった最終型パイソンのバリエーションとして突如登場しました。

そしてコクサイはメーカーとして廃業してしまったので、有終の美を飾るにふさわしいパイソンモデルガンだったと思います。

発売当時の記憶は曖昧ですが、通販サイトで新品購入したような覚えがあります。

コクサイのパイソンは1970年代発売の旧型が存在し、新型は1990年前後に登場しています。

旧型も新型もコクサイのお家芸とも言えるプラスチック(ABS樹脂)と金属(亜鉛合金)の双方がラインナップされていることが特徴です。

旧型は実物メカを忠実に再現しているものの、だいぶ簡略化されていました。新型では完全新規設計で見た目も中身も非常にリアルになりました。

新型パイソンはリアルなメカゆえアクションの調子が悪くなる持病が出がち、ということで発売期間中には内部機構に何度も改良・アレンジを重ねていました。

おそらく、この個体は最終期の製造なので色々と改良された完成形になってると思いますが、なんかもったいなくて、あまり動かしてません。

実はコクサイは旧型パイソンにも8インチは存在しました。

プラ、金属とも刻印は"PYTHON 357”となっていました。

ちょっと小ぶりで華奢なイメージがあり、そんなに人気は無かった印象です。

新型では前述のとおり、最終版のみハンターが存在し、金メッキの亜鉛金属製だけが製品化されました。

画像の個体にはコルト純正ラバーグリップを装着していますが、購入時はコクサイ製のラバーグリップが純正装着されていた記憶があります。

(元グリップは行方不明となり、見つけられませんでした。。)

3丁並べてみました。

パイソンの特徴であるベンチレーテッドリブとアンダーラグが8インチになると迫力が増している印象です。

コクサイの方がわずかに華奢な感じに見えるかもしれませんが、その昔にグアムで実物のパイソンを見た時にはコクサイの方が近いな、という感想を持ったのでMGCの方が実物より大きくガッシリとしていると思います。

これは安全対策で脆弱な素材しか使用できないモデルガンの強度を保つための設計から来ているのかもしれません。

コクサイの刻印は実物どおりのリアルなものですが、MGCは完全オリジナルの刻印となっています。

MGCは輸出対策で実物と同じモデル名や国表示をしない、という方針があったことが関係しているかと思います。

ただ、ローマン以降の製品はモデル名が金型刻印でしっかりと入っていたりもするので、そういった製品は輸出対象では無かったと考えるのが妥当かな、と思います。

パイソンもバレル左に大きく金型による刻印が入っているので、国内専用モデルと解釈しています。

MGC機関誌「ビジェール」の広告。

幻のパイソン8インチです。

「★価格未定」という文字に期待は膨らみ、発売を首を長----くして待っていたマニアも多かったと思います。

しかし、このモデルガンが正式に発売されることはありませんでした。。。

噂では「イベント限定カスタムで数丁作られた」とか「サービス部で展示された」とか聞いたりするのですが、私は実物を一回も見たことがありません。

かつて東京タワーボウリング場でのMGCイベントの際、M586のバレルバリエーションカスタムが少数発売されたのは私も見ているので、MGC純正パイソン8インチの存在も単なる噂と片付けられない信ぴょう性があるような気がしてます。。

(私の持っている個体がMGC純正である可能性も非常に低い確率ながらあり得るかも??)

MGCがメーカーとして解散後、さらにニューMGC上野店が閉店した2006年ごろ、タイトーか新日本名義で「パイソンハンターカスタム8インチ」なる特別カスタムモデルガンが発売されたことはありました。

ただ、バレル形状はノーマルパイソンとは全く異なるオリジナル形状でした。

こちらは今でも中古でたまに見かけたりすることはあります。

◆◆◆

【参考】海外サイトで見つけた実物画像

コルトパイソン357はコルト社を代表するIフレームの高級DAリボルバーです。

コルト社の経営危機を乗り越え、1955年の登場以来、改良を重ねつつ様々なバリエーション展開をしています。

その中で8インチバレルを持つモデルを3種ほど海外サイトを検索して見つけてきました。

パイソンハンター(Python Hunter)です。

メダリオン入りラバーグリップ、スコープ、専用ケース(ゼロハリバートン)が特徴のスペシャルモデルです。

日本では東京マルイが「作るモデルガン」シリーズのプラモデルで製品化したのが最初かと思います。

上で紹介したコクサイ製はモデルガンとして製造末期の最終型をベースに製品化されました。

刻印に"Hunter"がしっかりと再現されたモデルガンはメーカー純正品として他に存在しないと思います。

当時、専門誌でも紹介されたので最も有名な8インチのパイソンではないでしょうか。

パイソンシルエット(Python Silhouette)です。

ハンターとよく似た仕様のパイソン・シルエット。

同じサイトから画像を拝借したので間違い探しみたいになっていますが別個体です。

シルエット競技向けに生産されたモデルでハンターとの違いはベンチレーテッドリブの穴形状と刻印くらいしか確認できません。

シルエットの方が少し穴が大きいように見えます。

200メートルの的を撃つというかなり長距離射撃競技向け、ということでわずかな穴形状の違いでも性能(成績)に影響するのかもしれませんね。

最後にオリジナルパイソン8インチです。

タナカの箱みたいですが、これは実物のパッケージです。タナカが箱のデザインまで、よく再現していることが分かりますね。

"PYTHON 357"という見慣れたバレル刻印が素敵です。

MGCが製品化しようとしていたバージョンはこれとほぼ同仕様かと思います。

もはやコクサイもMGCも無くなってしまったので、完璧版パイソン8インチのモデルガンはタナカから発売されることを強く祈っています。。

◆◆◆

ちなみに私のパイソン8インチはMGCの元箱にこんな感じで収納しています。

発泡スチロールを少々カットされているだけで、ギリギリ収まる寸法です。

◆◆◆

【参考】おまけ追加画像(海外サイトより)

間違い探し感がもっと強くなる"Python Ten-Pointer"です。

1988年に250丁限定で製造した、という情報以外は詳しくわからないのですが、製造時期から考えるとハンターのリバイバル別注みたいな感じなのですかね。

画像ではスコープが既製品に見えるので、工場出荷時の状態は不明で、スコープ無し・木グリ装着という仕様も見かけることから、この個体はハンターに仕様を似せたプチカスタムという可能性もあります。

やはり、8インチはハンター、というイメージが強いのでしょうか。。

*** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年11月29日

ニューナンブ77ミリ風

"Kokusai M60 New Nambu Type Custom"

コクサイのモデルガン、M60チーフスペシャル・ステンレスをベースとしたニューナンブ風のカスタムです。

本物のニューナンブM60リボルバーは純日本製の警察装備です。新中央工業(現ミネベアミツミ)製で38スペシャル5連発のDAリボルバーでS&Wチーフを参考に設計されていると言われています。

街のお巡りさんが装備していることも多いですが、蓋つきホルスターで中身はほとんど見えません。身近でありながら一般市民はまず見ることが無いミステリアスな装備です。

余談ですが、かつて京橋の警察博物館に長らくニューナンブの本物が展示されていて(残念ながら撮影禁止のため記録なし)、何度か見学に行きました。サイズはチーフより一回り大きいのかな?という印象でした。

近年ではS&W M37エアウェイトやM360Jサクラなど輸入装備が台頭し、国内で内製する必要が無くなったことからニューナンブは生産中止になったようです。使用頻度が低く、急激に劣化するものでもないので、継続して装備されている感じですが、徐々に数は減っていくのだろうと推測します。

現在ではランヤードリングの付いたM37やM360JやJポリス(ニューナンブ風モデル)などのモデルガンが発売されていますが、かつてモデルガン業界は「日本の現行制式モデルは製品化しない」という暗黙のルールがあったと言われ、ニューナンブやゴールデンベアといったモデルが製品化されたことがありませんでした。

この個体の入手時期はかなり前ながら、カスタム箇所はバレルの他、グリップ、フレームトップ、リアサイト、サムピース、フレームラグ、シリンダーフルート、ハンマー、刻印など多岐に渡る当時としてはフルカスタムと言えるスペックとなっています。

コクサイM60がベースなので内部パーツにシルバー仕上げが残っていたり、とわずかな元の姿の名残があります。

中古入手のため、製作者不明ですが、前オーナーは「たぶん旭工房」と言っていました。

フルート加工のカタチとか、ちょっと旭工房と違う感じもしますが、新規作成バレルやエキストラクターロッドが旭工房っぽいので、最初のオーナーの特注か別のショップによる追加カスタマイズが入っている可能性もあります。

もはや確かめようもないので、その辺りは気にしていません。ただ、非常に全体的なフォルムがそれっぽくて格好良いので手放さずにずっと持っています。

コクサイベース(左)とHWS Jポリス(右)の比較

HWSは指かけ部が延長された後期タイプのグリップを再現しています。

カスタム扱いながら、セミ量産品という感じのHWSの登場により、プロップガンも一気にニューナンブ風が席巻するのかと思いきや、残念ながら、そうはなりませんでした。

なぜHWSがプロップガンに多用されていない、という理由は定かではありませんが、銃撃戦などアクションが刑事ドラマでは少なくなってきたのも一因ではないかと思っています。

とは言え、いつの時代もドラマや映画などで警察装備の登場シーンは多く、ニューナンブのプロップガン需要も高いと思います。

その昔、制作側は似たような形のモデルガンで代用したり、小道具担当が一品物として製作したり、といった形で長らくしのいできました。

1970年代から1980年代の日本作品における警察装備は刑事がローマン2インチ、制服は4インチ、みたいなシーンは非常に多く、その期間も長かったと思います。私もテレビで刑事ドラマを見るようになった時代はそんな感じでした。

それでも電着チーフやローマンを何となくニューナンブ風に見えるような外装にしてみたり、実際に採用されているであろう他機種のチーフやブローニングを持たせてみたり、と可能な限りの工夫も見られました。

1990年代初頭には「刑事貴族3」「俺たちルーキーコップ」「眠らない街・新宿鮫」とリアルな見た目のニューナンブ風プロップガンが活躍し始めました。

多くの作品でリアルなニューナンブ風プロップが活躍し始め、製作者も多数いたと思いますが、旭工房製が最も多かったのでは?という印象です。

モデルガンの世界も同様に、HWS Jポリスの登場前はショップか個人がカスタマイズすることでしかニューナンブ風のモデルガンを持つことができませんでした。

ベースモデルとしてはCMC製あるいはコクサイ製モデルガンのチーフが多くを占めていたと思います。

古くは愛知のキヨノアームズがCMCベースでカスタムを販売しており、中古入手した事がありました。

細部までカスタマイズされ、とても凝った造りでリアルでしたが、「ベースを削ってフォルムを整形していく」という手法だったらしくサイズ的には小ぶりな印象を受けました。

旧ブログで画像を載せていましたが、手放してしまったので既に手元にはありません。今考えると惜しいことをしました。。

キヨノアームズ同様、CMCチーフを土台にHWSが販売したJポリスもグリップ付近のフレーム肉盛りもあってボリュームアップしていますが、まだまだスマートな感じです。

左のコクサイベースはフレームトップが肉盛りされ上面もフラットに整形されているので、"ニューナンブらしさ"が強調されているように思います。

ということはHWSもフレームトップを盛れば、よりリアルなルックスになるのかもしれません。

個人的な印象としてはガスガンながらマルシンのポリスリボルバーが実は一番似ているのでは、という印象を持っています。

なのでチーフをベースにニューナンブ化するのは結構大変なことなのだと思います。。

「世界拳銃図鑑」のニューナンブ記載ページ。

とにかく記事など資料が少ないので、ちょっとでもニューナンブが載っているとすごく嬉しくなってしまいます。

だいたい、どの書籍も白黒の片面全体写真が載っている感じで詳細がつかみづらいのが難点です。

Gun誌で試作品とおぼしき77mmのカラー写真がありましたが、他にはニュース記事の通常点検や訓練シーンなどの、ちっちゃい写真を穴が開くほど見たりして、なんとか情報を知りたいと努力してました。

今回は書きたい内容が多すぎて長くなるので今回は77mmのみを取り上げていますが、いずれニューナンブ51mmについても資料・情報を整理して載せるつもりです。

◆◆◆

「太陽にほえろ!」でラガー刑事(渡辺徹)の登場初期(1981年)に登場したニューナンブ77mm風のプロップガンです。

MGCローマンをベースに3インチ程度にバレルが整形され、フロントサイト形状やダミーながらロッキングボルトを再現したニューナンブ改は当時としては画期的だったと思います。

発砲用と思われる電着式の戸井田工業製チーフも同様の外装カスタマイズが施されたものを併用していたようです。

ただニューナンブ改の活躍時期は短く、ラガー刑事の使用銃はMGCパイソン4インチに固定されました。前任のスニーカー刑事(山下真司)が末期に使用していたので、引き継いだ感じの印象です。

◆◆◆

「刑事貴族3」(1992)の吉本刑事(彦摩呂)が持つニューナンブ風プロップ。サイドプレートのラインよりコクサイがベースとなっていることが分かります。かなりリアルに再現されていますね。

「宝石箱や~」とは言ってない頃の彦摩呂さん、刑事貴族では若くてカッコいい刑事でしたよね。

上のラガーもそうですが、ハンマーコックの状態でトリガーガードに指を入れるのは超こわい!!と思ってしまいます。。俳優さんがついやってしまってる行動だと思うのですがヒヤヒヤします。

おそらく現在はアクション指導とかもしっかりと行っていると思いますが、トリガーガードに指が入ってるからNGとなるかどうか、というと、撮り直しの手間やロスを考えると見なかったことになってしまっているのかも。

こういうことを言葉にすると「細かいなぁ。素直に楽しみなよ。これだからガンマニアは。。」と思われてしまうので、声には出さないようにしています。

ただ得意分野や趣味のところは、どうしても気になってしまいますので、自分の中で消化するようにしてます。

◆◆◆

前回に引き続きの紹介となりますが、ニューナンブ77mm登場作品というと避けて通れないのが映画『駅Station』(1981)です。

実物が出てくるという異例かつ衝撃的な作品です。

主人公の警察官、英次(高倉健)が物語終盤で任務の為にニューナンブ77mmを使用します。

健さんの弾込めシーンはMGCローマン2インチ、その後に本職のニューナンブ装填シーン、そして健さんの発砲シーンはMGCローマン3インチ改と繋がります。

「太陽にほえろ!」と同じ東宝作品なので、ひょっとするとラガー仕様と同じかもしれません。

その他のシーンで1980年前後の「太陽にほえろ!」でロッキー刑事(木之元亮)が使用していたハイパト改に似たプロップガンも出てきたりします。

(冒頭の射場シーンや岡持ちに扮して潜入するシーンなど)

やはり東宝の小道具という共通点なのでしょうか。

映画にはプロップガン関係のクレジットが見当たらなかったので、詳細は不明です。。

これらは粗い手持ち映像を見た、私の個人的な見解なので、この見立てが必ずしも正しいとは限りませんので、話半分で流していただければ、と思います。

*** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年11月20日

JP謎グリップ

"Kokusai M36 JP Custom"

コクサイM36モデルガンベースのチーフスペシャル JP(Japan Police)風カスタムです。

かなり昔に中古入手した外観カスタムとなります。

ベースは亜鉛合金製の金型共用となった初期の頃のヘビーウェイト樹脂製のようです。

カスタム箇所としては小判型サムピース、ランヤードリングの取付と刻印の打ち直し、ノーマルのプラグリップを加工したJP風カスタムグリップです。

実際の日本警察装備は謎に包まれているので、このような仕様が実在したのかは不明です。

本やネットで調べても、ほとんど情報を得ることはできませんでした。

グリップに関しては、過去のニュース報道写真・映像などでプラ製と思われるS&W非純正グリップを見た記憶はあります。

あくまで真偽不明の伝聞情報ですが、S&Wなど輸入装備の木製グリップが経年劣化や破損により交換が必要になった場合、国内の納入業者(ミネベアミツミ等)が独自に製造したプラスチック製グリップに換装する、という事例があるそうです。

過去の報道写真のおぼろげな記憶ではニューナンブに似た赤茶っぽくて独特なチェッカリングが入っていたと思います。

このカスタムグリップはその雰囲気を感じさせる、という加工を施されていますが、実際のデザインとは異なるようです。

特製のカスタムパーツにより、武骨な制式装備といった雰囲気が演出されています。

実在するとなると、3スクリュー・小判サムピースという4スクリューからの移行期の古い過渡期M36と推察します。

この形状のサムピースを「小判サムピース」「小判型サムピース」と呼ぶことが多かった記憶があります。

よく見ると小判型というより四角い感じなので、縞々模様(スリット状)が小判っぽいのかな?と思ったりもしますが、おそらくKフレームのミリタリーポリスは本当に小判型をしているので、そこが由来なのだと思います。

【参考】海外サイトで見つけた実物画像

(左)ミリタリーポリス

(右)チーフスペシャル

海外では"flat latch"または”flat thumbpiece"と呼ばれているようです。

HWS M36との比較。

HWS M36は1980年頃に発売された東京CMC製M36から金型を引き継いだハートフォードがリバイバル生産しているもので、プラスチック製モデルガンのM36としてはもっとも古い設計の部類に入ります。

古いながらも設計や外観のリアルさは現在でも通用する高いレベルのモデルガンですが、作動の渋さ、不確実さ、脆さという欠点があります。

かなり実物メカの構造、形状を再現した精密模型という印象があり、今でも色あせることのない魅力があるのは確かです。

このカスタムの元のコクサイ製はCMCよりも数年ほど後発でしたが、見た目よりも作動重視の設計となっていました。なのでコクサイとCMCでは同じモデルながら明確にキャラクターの違いがありました。

サイドプレートの分割ラインやパーツ形状など実物との違いがありましたが、その代わりに作動性能は良かったのでプロップガンとして用いられるのは、コクサイ製ベースであることが多かったです。

コクサイは一時期モデルガンの生産をパッタリと止めてしまったことがあるのですが、それでもチーフスペシャルだけは継続生産していたのが印象的です。

それだけ傑作モデルガンであり、需要もあったのではないでしょうか。

タナカ Pre M36との比較。

もっとも新しいモデルガンであるタナカのM36シリーズにも小判型チーフが製品化されています。

これは「ジョーカー・モデル」と呼ばれる米映画プロップガンを模した仕様で発売されました。

4スクリュー、スクエアバットでハンマー形状や刻印類などナンバリング以前のチーフスペシャルを見事に再現しています。

プラスチック製M36で小判型サムピースを再現したのはタナカが初めてなので、それ以前は自分で作るか、ショップで作ってもらうか、という方法しかなかったのでした。

そういった時代背景から、このカスタムを製作したショップ(人?)の情熱が込められている気がします。

タナカでは標準的に採用されている金属製サイドプレートですが、それまではあまり採用されてなかったと思います。

メーカー純正でプラスチック製、金属製の双方のラインナップがある場合は流用という形でプラに金属サイドプレートを取り付ける、なんてアレンジもありました。

CMC M36は流用可能でしたが、コクサイは生産時期によって部品形状が異なるため、流用可否の判断が難しかったです。

ショップからチューンアップパーツとして金属サイドプレートが発売されたりもしました。

重量増と剛性確保という利点もありつつ、プラと金属の素材の違いが見た目の一体感を失うという側面もありました。

このあたりは現在でも好みが分かれるところかと思います。

ニューナンブ改との比較

コクサイM60ベースのニューナンブ改です。初期タイプの51mm銃身をモチーフに外観カスタムされています。

ニューナンブM60は38スペシャル5連発DAでチーフを参考に国産リボルバーとして開発されたと言われています。

なので並べて見ると、かなりソックリであることが分かります。

実際には寸法や部品形状などだいぶ異なるそうですが、基本構造・構成はS&W Jフレームは同じように見えます。

JP装備はニューナンブが王道・本筋である、と言いたいところですが、現実世界での後継モデルは「S&W M37 チーフスペシャルエアウェイト」、「S&W M360J サクラ」と変遷しています。

つまり結局のところ、JP装備はS&W チーフスペシャル直系の子孫に引き継がれているというのが現状なのでした。

面白いのが、M360Jが「S&Wが作ったニューナンブ」みたいな見た目に行きついたところですかね。

日本人の体格や使用頻度や携行時の負担軽減など突き詰めていくと、同じ感じになっていくのかもしれません。

ニューナンブは既に生産中止から何年も経ち、順次引退・廃棄の道を辿っているとのことですが、一般人にはその状況を見とどけることはできません。

たまに専門雑誌で特集してほしいなーと思います。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年11月13日

ナンノのデベル

"MGC M39 DEVEL CUSTOM"

デベルです。MGC M39ベースのカスタムです。

MGC最終期のHW樹脂モデルガンがベースとなっているようです。

かなり過去に中古で入手したため、製作者不明で詳細もわかりませんが、細部まで外観カスタマイズが行われています。

デベルカスタムとは1970年代に登場した実在のカスタムです。

私服で目立たずにハンドガンを携行する、いわゆるコンシールドキャリーは当時では作動確実な短銃身リボルバー(スナブノーズ)が主流でした。

よって、火力の高い9mmルガーや45ACPを使用するセミオートを携帯するという需要が少なく、S&Wやコルトなど大手メーカーでは該当製品がほとんどありませんでした。

そこでサードパーティのカスタムとして登場したのが、このデベルやASPでした。

これらが好評で市場の需要を認識したメーカーも火力の高いコンパクト・セミオートを続々と発売していきました。

ベースモデルのMGC M39HWは5ミリMGキャップ使用のCP-HWブローバックだったと思いますが、あらゆるパーツを切り詰めて強度が相当落ちてると思うので、発火には不向きです。

そもそも最初からデトネーターは付いていなかったので、ダミー仕様です。

ただ、マガジン等のサイズはそのままなのでリアルサイズ9mmダミーカートは入らないため、かろうじてMGCのオープンカートが使用できるといった感じです。

シルバー仕上げとなっていますが、経年劣化なのか曇りや剥げが出てきています。

MGCベースなのでストレートブローバックのままです。

デベルの特徴である窓あきグリップと残弾が見えるマガジンも再現されています。

これが約50年前のデザインとは思えないほど未来的に見えてきます。

日本においてデベルは専門誌で早い時期に紹介されていたので、有名なカスタムでした。

1980年代初頭からいくつかのショップカスタムとして発売されるなど人気のモデルだったと思います。

そしてついにプロップガンとしても登場したのでした。

フジテレビ系の刑事ドラマ『あいつがトラブル』(1989)は主人公の美咲令子(南野陽子)は何とデベルを装備していたのです。

バブル華やかな時代にピッタリでしたが、さすがにシルバーのカスタムオートを持つ、なんていうのはフィクションっぽいかな、なんて思っていました。

その何年もあとに同じフジテレビ系の『アンフェア』(2006)で主人公の雪平夏見(篠原涼子)もシルバーのS&W M3913を持って登場したのには驚きました。この時は「荒唐無稽な装備」ではなく、実際に日本警察で採用されていたので、むしろリアルな設定となっていたのでした。

その後のTBS系刑事ドラマ「ジョシデカ!-女子刑事-」(2007)では主人公の刑事くるみ(仲間由紀恵)がシルバーのSIG P230を使用しており、刑事が銀のプロップガンを持っていても気にならない時代になりました。

(さすがにP230シルバーは実際の装備には採用されてないと思いますが)

ちなみにジョシデカの脚本はアンフェアと同じ秦建日子氏、ガンエフェクトはビッグショットでプロップガン製作は旭工房と、いろんな繋がりを感じる作品ではありました。P230の発砲プロップはマルシンPPK/Sベースだったそうです。

結果的に『あいつがトラブル』の装備は未来を予言していた、みたいな感じになったのが驚きましたね。

南野陽子さんはサウスポーなのも相まって、プロップガンを構えるビジュアルが特徴的でした。

制作陣は撮影まで左撃ちだと知らなかったという逸話があるみたいです。

『スケバン刑事』時代のロングヘアからショートカットになったのも新鮮でした。

『傷だらけの天使』を知らないナンノと『スケバン刑事』を知らないショーケンのアクションドラマ

・・・こんな感じで紹介された『あいつがトラブル』は南野陽子、萩原健一、織田裕二、宍戸開、という豪華かつ濃いメインキャストのドラマでした。

刑事ドラマ「ベイシティ刑事」(1987)、Vシネマ「クライムハンター」(1989)シリーズのスタッフが大川監督始め、多く参画していることから、ベイシティ刑事の”マギー”(シルバーのナショナルマッチ)の系譜を感じることができます。

もちろんガンエフェクトはビッグショットが担当しており、デベルは旭工房が製作しました。放映当時に月刊Gun誌でも特集記事が掲載されたと記憶しています。

ただ、その他に資料となる情報が乏しく、この画像にある雑誌「隔月刊テレビジョンドラマ」くらいしか手元にありません。

確かVHSビデオソフトとして発売されたことはあったような気がしますが、DVDボックスなどの形態で発売されていなかったと思います。

そんなわずかな資料と記憶の情報しか紹介できないので、できればDVD/BD発売してほしい作品です。

旭工房製デベル(左)との比較。

こっちのデベルは以前『マルシン製ベースで加工途中のジャンク部品ほぼ1丁分』を旭工房で購入させていただいたものです。

ただ、内部パーツの一部とマガジンの中身が無い、くらいなもので、加工はほぼできている状態でした。

"DEVEL"ロゴはデカール状のものが貼られていたのですが、いつの間にか剥がれてなくなっていました。

念の為に旭工房製の金属の方のロゴも購入してあったのですが、何かもったいなくて貼ってません。

こうして並べて眺めてみると、当たり前ながら、やはり旭工房製が実プロップと似ていることがわかります。

旭工房の仲代氏によれば、撮影時はCPブローバックの発砲用の調子が良く、念のために準備した電着版は使わないままだったそうです。

電着版もどんな感じだったか気になりますね。

南野さんが左利きだと知らなかったのでトリガーガードの切り欠きを右用のまま作ってしまったのが残念だったとおっしゃっていました。

ノーマルサイズのM39との比較。

右はMGC製M39コンバットカスタムです。

ノーマルに比べデベルがどれだけコンパクトに加工されているか分かります。

M39コンバットカスタムというのはMGC純正カスタムでは珍しい部類かと思いますが、あまり人気が無くて生産数も少なかったそう。

その昔、上野のMGCサービス部でずっと売れ残っていた記憶があり、私はMGCイベントで本体のみを安く買いました。

やはりM59の方が人気が高かったのですかね。

ちなみに仕様はフレームのチェッカリング加工、木製グリップ、コンバットリアサイトという感じのライトなカスタムです。

M39ベースのメーカー純正カスタムはこれ以外はほとんどなかったものの、後に発売されたM59シューターワンカスタムやエアソフトガンM759カスタム等、MGCではSWセミオート系のカスタムはそれなりに多数製品化されました。それを考えるとM39は不遇モデルという印象が強いです。

ただ、M459モデルガンが製品化された際にスライドを丸ごと流用したM439が発売されたことはありました。

なお、M59、M39の金型はMGC廃業後にどのメーカーにも引き継がれなかったそうで、再生産の見込みはありません。なので大切に維持したいと思います。。

【参考】海外サイトでみつけた実物画像

デベルはサードパーティカスタムながら、生産期間も長く、生産数も多いようです。

『フルハウス』と呼ばれているものを多く見掛けますが、何がそう呼ばれてるのか等々、具体的な詳細仕様は特定できませんでした。

デベルは主に銃身長の短縮(前後方向の短縮)、装弾数の削減(上下方向の短縮)を基本仕様としており、携帯性を高めるための加工(突起となる部分の削除、丸め、サイズダウンなど)を行っているようです。

ベースモデルはS&W M39が主でM59もあるようです。

艶消しシルバー仕上げが主流ですが、稀に艶消しブラック仕上げも存在するようです。

製造時期や仕様によって加工箇所や形状などには多くのバリエーションが確認できます。

マガジンボトムは変形ピラミッド状の独特な形状をしています。

◆◆◆

デベルは今見てもカッコ良いモデルなので、マルシンのM39がセンター化されて再発売されたら、ぜひともデベル仕様に仕立てたいところですね。

腕が無いので無理だと思いますが、どこかのショップでカスタムされたものが出たら買ってしまうかもしれません。。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年11月08日

シルエット・ロマンス

"MGC 44MAGNUM SILHOUETTE CUSTOM"

一目でわかる、とにかく長い44マグナムです。

ABS樹脂製モデルガンのMGC44マグナムがベースのカスタムですが、中古入手のためショップカスタムなのか個人製作かは不明です。

市販モデルガンでは8 3/8インチが一番長いですが、それよりも長いです。

入手時期や購入先など全く思い出せないので、どういう経緯で買ったのかも思い出せませんが、なぜか昔から「ロングバレル」への憧れがあったので購入したのだと思います。

私が子供の頃、モデルガンに対して興味を持ち始めた時の価値観というか憧れは「より口径が大きく、より銃身が長い方が良い」というものでした。

そのため、当時「西部警察」のリキ(寺尾聰)や「太陽にほえろ!」の後期のスコッチ(沖雅也)の持つ44マグナム8 3/8インチが最強という考えだったのでした。

ダーティハリーの6.5インチでさえ短い!と思っていたほどです。

専門知識も無く、テレビや漫画からしか情報が無かった年ごろのことなので。。まあそんなものです。

Gun誌を読んだり、同じ趣味の友人たちと情報交換していくうちに、だんだんとその考えは薄れていくのですが、それでもどこか、長い方がすごいんだ、という考えはずっとどこかにありました。

刷り込みって奴でしょうか。普段は劇中使用のモデルガンがお気に入りの上位を占めてますが、それとは関係ないSAAのバントラインやピストルカービンなど、今でも好きだったりします。

この長い44マグナムは記憶によると関西方面のショップで「12インチカスタム」という名称で類似のショップカスタムが販売されていたと思います。専門誌の広告にも出てたような気がしますが、見つけることはできませんでした。

(見つかったら追加で掲載しておきます)

ABS製のノーマルバレルを継ぎ足して長くしているようで、経年変化により継ぎ目や元刻印が浮き出てきています。

うっすらと入っている刻印は左側にメーカー名、右側に口径と「シルエット」の文字があります。

全体的に分厚い艶消しブラック塗装がされており、アクションが硬くなっています。懐かしのアドベンスプレーでしょうか。。表面が荒れてひび割れや剥がれが見られるので、いちど剥離して綺麗に塗りなおした方が良いかな、と思ってます。(そう思って数年経ってますが)

バレルを延長してある以外は至って普通の44マグナムなので、こうしてみると何も新鮮なところはありません。。

既製品のMGC44マグナム 8 3/8インチと6.5インチを並べてみました。

どれくらい長いか、が一目瞭然です。

その昔、近所のプラモ屋でLS製『44マグナム12インチ ハンティングスペシャル』というプラモデルが売っていました。小学生の頃だったので、うまく組み立てられず、しかも筆で「ガンメタル」なる塗料でヘタクソにペイントしてしまったゆえ、まともに動かない、汚い、という感じになって挙句、いつの間にか捨ててしまった(捨てられた)悲しい記憶があります。

なぜかパッケージの上蓋の画像だけありました。

おそらく「44マグナム12インチ」はLS製プラモデルが唯一のメーカー製品だったと思います。LS製プラモデルは貧弱な材質のプラパーツで構成され、金属部品はほぼバネ類のみという華奢な製品ながら、内部構造などがリアルだと定評がありました。ただ、この12インチモデルが実際に存在するのか、架空のモデルなのかは不明です。

いわゆるカタログモデルと呼ばれる製品は無くとも、どんな工業製品でも限定品や特注品があるか、試作品のみが存在するといったケースがある可能性はゼロではないので、存在有無を断定する材料はありません。

昨今はネット普及により、そういったリサーチがしやすくなったので、あれこれ検索を試して似たモデルを探していく、というのは一つの楽しみかな、とは思っています。

結局のところ、画像の個体と全く同じような見た目の実物を発見することはできませんでしたが、近いモデルはヒットしました。

"SMITH & WESSON MODEL 29-3 SILHOUETTE .44 MAG 10 5/8" BARREL"

【参考】海外サイトで見つけた実物画像

銃身長は10 5/8インチと12インチには及ばないものの、すごく長いのがわかります。

AF(アジャスタブル・フロントサイト)が搭載されており、精密射撃を意識していることがわかります。

確か昔のGun誌でターク氏がガンショー発表のニューモデルとして紹介していたような記憶がありますが、これもどの号かは特定できませんでした。

同時期にコルト社もパイソン・シルエットという見た目はパイソン・ハンターと同じ8インチモデルを発売していたので、「シルエット」が共通のキーワードになっていますね。

ここでいうシルエットは「シルエット・シューティング」を指しているようです。

シルエットシューティングとは

『大口径ライフルを500メートルまでサポートなしでフリーハンドで射撃するか、大口径拳銃を伏せた姿勢から体のみで200メートルまで射撃する。』

とあり、国際メタリックシルエット連盟ほか各国に連盟が存在し、ひとつの射撃格式になっているようです。

すごい長距離射撃のようですね。

今回紹介したモデルガンはAFサイトが付いてないので何とも言えませんが、「シルエット」と刻印があるので、それを意識したカスタムだということがわかります。

この長さを収容するホルスターは無いので、プロップガンとして活躍する場面は想像つきませんが、西部警察でリキが44マグナムにスコープ付けて屋上から狙撃しようとするシーンもあったことから、どんな場面なら登場させられるか考えてみるのも楽しそうです。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年09月25日

主観コマンダー

"GM2 short slide custom"

GM2ショートスライド改です。

旧ブログでは何度か取り上げていた話題ですが、改めて紹介します。

MGCのABS樹脂製ガバメントモデルガン、GM2は基本的にガバメントのみのモデルです。

ガバメントより少し短いコマンダーは兄弟モデル(弟分?)といった感じで人気があったと思いますが、短いだけでなく専用部品も多いため、かなり開発・製造コストが掛かることが想定され、モデルガンとしてはバリエーション展開するのはメーカーとして製品化のハードルは高そうです。

そんな背景もあって、MGCのGM2が現役の時代、ちょうど世の中にはコマンダーのモデルガンは販売されていなかったと思います。

厳密にはGM2が発売された1974年から1977年の銃刀法改正まで金属製モデルガンのコマンダーは存在していたのですが、銃身分離型セミオートマチックの金属製モデルガンは発売禁止モデルとなってしまいました。

スズキからABS樹脂製モデルガンのコンバットコマンダーが発売されたのは1980年代に入ってからでした。

その後、MGCからニューガバメントGM5が発売されたものの、やはりガバメントのみ。

WAからGM5ベースのカスタムという形でコンバットコマンダーが発売されたのはもう少し後のことでした。

過去の知識でガバメントが5インチ、コマンダーが4インチという感じで何となく記憶していたのですが、実はコマンダーは4.3インチというのが正しいと言われるようになりました。

こういった常識のアップデートは趣味の世界であれば、よくあることなのだと思います。

コンマ以下の寸法という細かい部分ではありますが、考えてみたらM29の6インチと6.5インチではだいぶ見た目の印象も異なるのでリアルさを追求する上では重要な部分ですね。

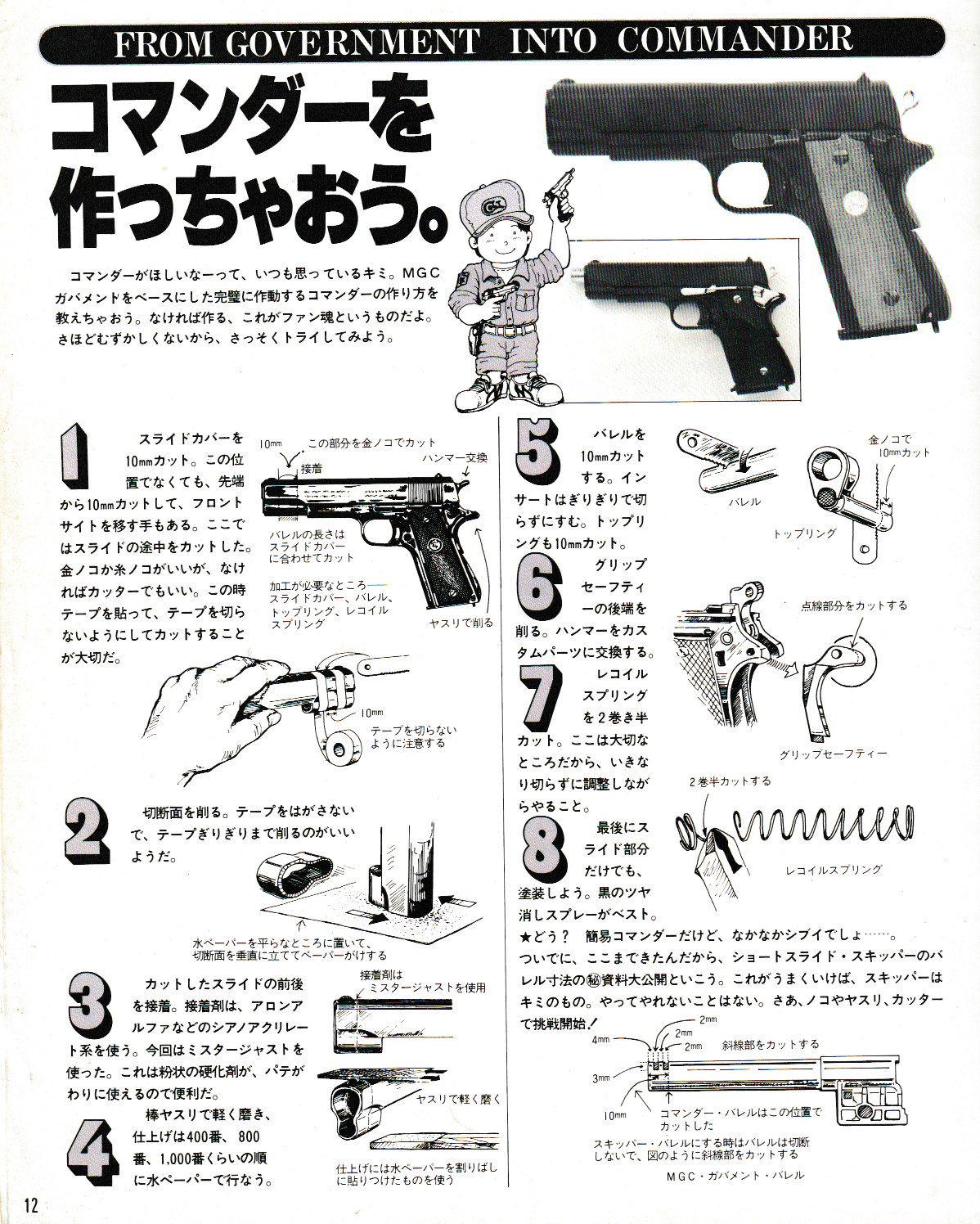

MGC機関誌ビジェールに掲載されていた「コマンダーを造っちゃおう」です。

GM2をベースとして自分でカスタマイズしてみよう、というモデルガンの楽しみを紹介する記事です。

当時これを見てコマンダー化をチャレンジした方も多いかと思います。

記事ではスライドの中間を10mmカットするように示されています。

10mmは約0.4インチなので、まず5インチが4.6インチに短縮されることになります。

ノーマルバレルのインサートに当たらないよう余裕を持って設定された数値と思われますが削り面の仕上げなどを考慮すると、もうちょっと短くなってちょうど良いサイズになるのかもしれません。

スライドの中間を詰めるのはフロントサイトや前端部の面取りを活かすためと思われますが、中間を詰めずに先端をカットしてフロントサイトを移設する方法も紹介されています。

フレームはガバメント寸法のまま無加工とする前提になっているようで、加工するのはスライドとバレルのみというコマンダーというよりはガバメントのショートスライド化という感じになります。

画像の2丁は中古で入手したもので、入手時には既にスライドがカットされていました。

オールブラックの個体はノーマルGM2がベースのコマンダー化カスタムです。

フレームシルバーの個体は希少なWAコンバットカスタムをベースに大胆にカスタマイズされています。

それぞれ中古入手ゆえ、ショップカスタムか個人製作かは不明ですが綺麗に仕上げられています。

ただ、ツギハギによりノーマル時よりも相当に強度が落ちていることが懸念されるので発火には向かないと考えています。

よって入手時から手動によるアクションを確認するのみになっていますが、その範囲であれば円滑に作動します。

興味深い点はこの2丁はスライド長が異なるということです。

おそらく、スライドを詰める長さや仕上げ方法は担当ガンスミス(加工した人)の主観に頼る部分が大きいのかな、と思います。

細かい部分の正確な寸法は設計図面が無いと把握するのは現在でも難しいと思いますが、ネットも無く文献も少なかったであろう当時は個々のガンスミス達の勘とセンスに大きく左右されるのではないでしょうか。

ビジェール記事の「10ミリ」というのは個人ガンスミスたちに理解しやすい丸めた数字を提起したとも考えられますが、あとは「ガバメントを短くするだけではコマンダーにならない」というカスタマイズ難易度の高い部分も影響があると考えられます。

ガバメントとコマンダーの違いはスライドだけでなくフレームも短くなっています。

(厳密にはグリップセフティも短いですが、ガバ用を削ればそれっぽい形になります)

フレームの前端、ダストカバー部分が短くなっているのがポイントです。

フレームだけ短くすると、リコイルスプリングプラグが入る部分(スライド下部)を後退させないと、ここに大きな隙間ができてしまうのです。

ここをコマンダーの寸法に従って、きっちりとカスタマイズするにはスライド下部を延長あるいは移設し、それに合わせてフレーム先端に繋がる溝部分も整形が必要になってきます。

ビジェール記事の「中間カット工法」をアレンジして、繋いだ際に隙間が出ないようにできれば、よりコマンダーらしいルックスに仕上げることができるかもしれません。

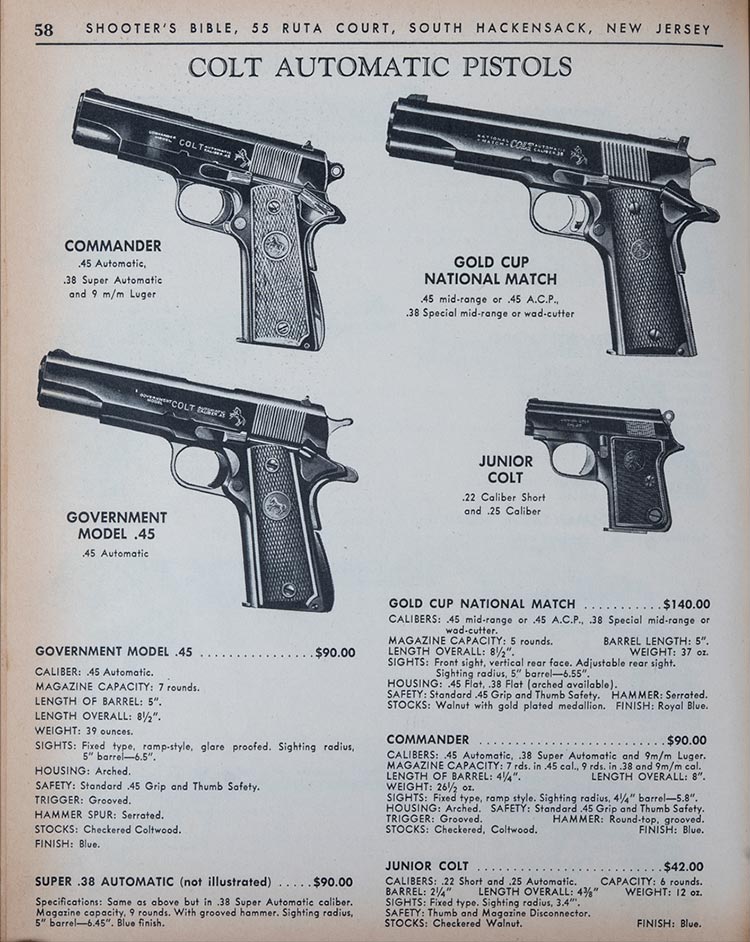

昔のコルトの広告です。

イラストではありますが、ガバメントとコマンダーの違いがよくわかります。

ちなみにGM2ベースのコマンダーはMGC純正として「ボブ・キャット」なるカスタムが存在すると記録にあります。

ただ、過去にほとんど見たことがなく、詳しい仕様は不明です。

おぼろげな記憶ではオールブラックでショート化されたGM2で、スライドに追加刻印があったと思います。

MGCの資料によれば1978年に製作されたようで、MGC創立20周年シリーズより少し前で、MGCカスタムガンワークス(MCW)設立前の製品と考えられるので生産数も少ないのではないでしょうか。

WAからGM2時代はコマンダーカスタムが存在した、という記録は見つかりませんでした。

ただ、その後にWAからはGM5カスタムとして新規金型スライドを投入したコマンダーが登場します。コンバットカスタムからのスタートで人気を博し、のちに固定サイトのノーマルを追加していくという面白い商品展開でした。

MGCからノーマルのコマンダーがカタログモデルとして発売されるのはスモールカート末期の1992年発売のGM10まで待つことになります。

既存のGM5系列の発展版ながらヘビーウェイト樹脂を採用し、新規設計の専用スライドを持つ傑作モデルガンでした。

初めて38スーパーを追加したのもGM10でした。

このように既にガバメントを発売していても、メーカーとしてコマンダーを製品化するにはハードルが高いことが伺えます。

近年ではタニオコバGM-7をベースにサードバーティのイナーシャセンスがコマンダーを製品化したケースがありましたが、標準品に対して価格面ではだいぶ上がってしまっていましたね。

あと、BWCのキンバー・ショートスライドカスタム等も同様の手法のカスタマイズがありますが、やはり価格的には高級カスタムの部類という印象です。

ガバメントからお手軽には変身できないのがコマンダーなんですかね。

MGCナショナルマッチ(GM4)にはショートスライドスキッパーというカスタムが存在しますが、コマンダーという呼称は使われていません。ただ、「コマンダーを造っちゃおう」にはバレルのカスタム方法(ポート加工の寸法)が載っているので、コマンダーの仲間と思っています。

いずれ、ホームページ版にできる限りのGM2&GM4のバージョンを載せたい、と思っているのですが、謎が多く全貌も分からないので、どこまで情報を纏められるか、で悩んでいます。。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年09月20日

豪華キャスト

"Simbashi M1917 Display Model"

今は無き、新橋銃砲玩具店のM1917です。

これは完全無可動の樹脂製ディスプレイモデルです。

かなり昔のものですが、当時の定価12500円の組立キットでした。

パッケージには『無可動キャストモデルキット』とあります。

新橋銃砲玩具店ではこのようなディスプレイモデルをいくつか発売していたと思います。

詳しいラインナップは覚えていませんが、どれもマニアックなチョイスだったような気がします。

外観だけの樹脂の軽いカタマリながら、ルックス・サイズ・刻印などは非常にリアルです。

あーコルト版のM1917が出ないかなー、という一部のマニアの要望に応えた素晴らしい製品かと思います。

当然どこの部品も可動箇所は無く、金属部品はネジ(それも外に見える頭の部分だけ)とエジェクターロッドのみです。

メインの材質は持った瞬間から軽くて脆いことが分かるような感じで、慎重な扱いを求められます。

なんとなくの感覚で言うと、昔のLSのプラモデルが近く、強く握ると壊れてしまいそうな華奢な感じですが、そもそもディスプレイ目的の製品なので、強度は全くなくても問題ありません。

こういった無可動製品、昔から一定のニーズがあるらしく、1970年代後半くらいに関西方面のショップでトカレフやエンフィールドを出していたり、中田商店からも二十六年式やモーゼルM1934などが発売されていました。

最近ではZEKEからMGCハイパト41などが無可動ディスプレイモデルとして発売されたのが記憶に新しいところですね。

組立キットですが、内部機構などメカが皆無なので、外観部品を貼り合わせていくだけの簡単なものです。

非常に不器用で無精な私でも組み立てられるのですが、よく見るとエジェクターロッドやラッチなどが曲がったまま接着してしまっています。。

カートリッジ風に見えるのはリム部分のみの再現パーツで本来はガッチリ接着するべきところ、固定が甘く外れかかってますが、もはや分解できないので修正不能です。。

腕の立つ方なら、もっとピシっと仕上げられると思います。。

フレーム部分を濃い青に、ハンマー・トリガーを銀に塗った記憶がありますが、どんな塗料だったかは忘れてしまいました。

たぶんマルシンとかキャロムとか、そのあたりだったと思います。

組立てて、ただ塗っただけですが、遠目に見るとすごく良く見えます。

これは元の造形が良いというだけの話で、私の技術力は全く貢献していません。

新橋M1917とハドソンM1917のモデルガンとの比較。

当たり前ながらほぼ同サイズで形状もよく似ています。

実際にコルトの実物と比べることはできませんが、雑誌等の記事を見る限り双方とも再現性は高そうです。

驚くべきはハドソンのリアルさです。

ハドソンが販売されていた当時、どうしても野暮ったく見えていて、ディテールも甘いんじゃないかと勝手に疑っていました。。

特にフロントサイトやラッチ形状はハドソンの創作かと思っていたくらいです。自分の無知さが恥ずかしいですね。。

そう、ハドソンは正しかったのです。

新橋M1917に付属のグリップはコルトの文字が入ったバージョンを再現しています。

ハドソンの元グリップは遠い昔に紛失してしまったので手元には残っていないですが、メダリオンの入ったスムーズのプラグリップでした。

いずれも実物では同じ感じのものが実在しているようです。

軍用のM1917の他、M1917ニューサービスやM1909といったコマーシャルモデルもあるので様々なバリエーションがある感じです。

新橋M1917ではバレルの上にアドレス刻印、バレルの下に米国財産刻印、フレームにはプルーフマーク、グリップ下にモデル名とシリアル刻印としっかりと再現されているのが素晴らしいです。

ただ、組立時に表面を削ったり、厚く塗装してしまうと刻印が消えてしまう可能性があったので、あえて表面の仕上げをしなかった記憶があります。

単なる言い訳ですけど。。せっかく入っている刻印が消えてしまうのがもったいなかったので。。

当時は無可動に12500円も、、と思っていましたが、なぜか勢いで買ってしまったような感じでした。

いま考えると、買っておいて良かったなーと思います。もっと丁寧に手間をかけて仕上げるべきでしたが。

今後もどこかから、少数でもこういった製品が出てくれると嬉しいですね。

本当はメーカーからヘビーウェイトでフル可動のモデルガンとして出てほしいのですが、ハードルは高いのかな、と思っています。

出たらもちろん購入します。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2024年08月05日

昭和のPPKカスタム

"WA PPK Custom"

以前CAWのPPKを取り上げた時に

「PPKは人気があったがプラスチックでの製品化にあたり強度的な問題があり実現困難で長年メーカーから発売されなかった」

ということを書きました。

そんな昔の昭和時代(1980年台の前半)にPPKを作ったショップが存在しました。

私は中古入手なので詳細不明ですが、おそらく関西方面のショップカスタムです。

WA製モデルガンPPK/S(ABS樹脂)をベースにPPK化されています。

ぱっと見はグリップサイズが上下方向に短縮されただけの外観カスタムに見えますが、実際の加工はかなり難易度が高いと思います。

スライド側のパーツ群はノーマルのままですが、フレーム短縮化とそれに伴う内部パーツ類の対応加工がされています。

グリップは亜鉛合金製MGCタニオアクションPPKの流用です。

怖いので発火はもちろん派手な操作はしないままなのですが、現在のところ自然崩壊するような箇所は出ておらず、健全な状態を保っています。

当時のカスタムショップの技術の高さに驚きます。

ちなみにWAのPPK/Sはノーマルのままでも強度が高いというわけではなく、トリガーガードがスプリングの強さに耐えられず、付け根(固定ピン部分)のプラが根本から崩壊してしまう症状が高確率で現れます。

なので、あるとき箱を開けたらトリガーガードが外れていて、簡単には修理できない状態になるので要注意です。

フレームが短くなるのでマガジンも当然短くする必要があります。

後加工されて短くなったとは思えないほど自然な仕上がりです。

とにかく「もともとこんなバージョンがノーマルであったのかな」と思ってしまうほど派手さを抑えたシンプルで綺麗なカスタムです。

ノーマルと同じABS地肌そのままで仕上がっているところも、そう感じさせる一因かと思います。

さりげなく追加されたカスタムのシリアルナンバーと思われる刻印がちょっとだけ特別感を演出しているようです。

WAノーマルのままとなっている派手なインターアームズ刻印と金属製チャンバーカバーが元々カスタムっぽい派手さがあるのが面白いところです。

このチャンバーカバーはリアルさと迫力アップに貢献している名アイディアだと思うのですが、後続の小型オート製品ではほとんど見られない部品です。

タニオコバGM7やエランガバメントでは採用されているので、やはり開発や製造コストの問題で省略されることが多いのかもしれません。

ノーマルのWA PPK/Sとの比較。

並べてみるとフレームの短縮がかなり大胆に行われていることが分かります。

ふと、インターアームズ刻印のPPKは実在するのかな?と思ってネットを調べたらたくさんヒットしました。

なので実在はするようです。さすがにグリップはワルサーバナーのタイプでしたが。。

昔の雑誌で「インターアームズ社がライセンス生産するにあたりアメリカではPPKサイズのままだと規制に引っかかるのでフレームをPPサイズにした」みたいな記事を読んだ気がするのですが、記憶違いかもしれません。

当時は秘匿性の高い銃の犯罪使用を懸念してそういった規制があったが現在は撤廃された、みたいなことかもしれませんし、ヨーロッパ仕様は短くてもOKということかもしれませんし、真相は不明です。

いろいろ調べて裏付けを取りたいと思うのですが、結構大変なので憶測というかあくまで独自見解です。。

CAWのPPKとの比較。

PPKのサイズ感はピッタリ合っている感じです。

CAWの方がスライド側面の平面部分が縦方向に狭い気がしますが、マルシンでは戦前・戦後タイプで幅が違ったりするので、製造年代的にはどちらも存在するのだと思います。

平面部の幅の違いは気にすると目立つ感じがしますが、PPKとPPK/Sの違いほどではないので、遠目にはそんなに気づかない方かな、とも思います。

グリップですが、CAWの方はBWC製に換えているので違うように見えますが、CAWノーマルはWAカスタムと同様の軍用タイプです。

昭和の時代、サードパーティという言葉はほとんど使われてなかったと思いますが、ショップオリジナルのカスタムが結構たくさんあって魅力的でしたね。

** MGCMC BONDCHOP

http://mgcmc.blue.coocan.jp/

2023年01月11日

発掘:コモダとガンシップのP38

"MKK P38K Custom by Gun Ship"

ルパン三世でおなじみのワルサーP38はガンマニア以外にも名の通った有名銃です。

そのモデルガン、というと各メーカーから発売されてそうな気がしますが、プラスチック製だとマルシン工業のみが製品化したに過ぎず、なんか意外な感じがします。

そこで今回はマルシンベースのカスタムとコモダの入門用モデルガンを紹介します。

ショートバレルのP38はマルシンからも発売されていましたが、その名の通りノーマルのバレルを短縮化した形状でバレル側にフロントサイトが存在しました。

実物のP38Kはバレルが極限まで短くされ、スライド上にフロントサイトを取り付けているのが特徴です。

おそらく、メーカー純正のモデルガンとしては強度面などで懸念点があったと推察され、製品化することはありませんでした。

そこでショップカスタムとして登場したのがこちらのガンシップ製のマルシンP38K改です。

小学生時代に関西方面にひとりで旅行に行った際、おみやげ等のために渡された軍資金をしっかりと使い込み購入したのでした。。

月刊Gun誌を片手に関西方面のショップ巡りをして、どうせなら地元で買えないものを、ということで現地のショップカスタムを購入するに至りました。

確か新大阪駅前にあったショップで、私のような子供相手にも丁寧に接してくれた良い想い出があります。

ガンシップではオリジナルのショップカスタムを多数製作していたので、素晴らしい製品が多かったと思います。

このP38Kではバレル短縮の他、セレーションや刻印等に至るまでカスタムされ、非常に手間を掛けていることがわかります。

インサートもバレルと合わせて短縮されているのものの、ノーマルのまま残されているので強度もさほど落ちてないと思います。

(子供だったので何発かは発火したような記憶もあります)

ちなみにガンシップは東京(目黒)にもありました。

東京と大阪のガンシップというショップがカスタム製作はじめ、経営や業務がどうなっていたのか分かりませんが、マニアックなカスタムをリーズナブルな価格設定で提供していました。

刻印やメッキの持ち込み加工も受け付けていたことから、かなりカスタム工房としての色が強かったと思います。

とはいえ、当時はカスタムを次々と買うことはできませんでしたが、モデルガンブームが去った後も在庫カスタムをセール品として販売していたりしたので、東京店カスタムは何種か購入しました。

今ではこういったショップはほとんど無くなってしまったので、その時代を懐かしく思います。

"KKS P38"

コモダ(小茂田商店)のP38です。

入門用の廉価版モデルガンという位置づけの製品で何とタニオアクションです。

見た目も決してリアル、とは言えないですが誰が見てもP38というフォルムをしているのはさすが、というところです。

P38は駄菓子屋系の銀玉鉄砲、火薬玩具、水鉄砲など多岐に渡って製品化されているものの、リアルなフルサイズのP38モデルガンはいまだに発売されていません。

唯一のモデルガン、マルシンP38でさえもサイド発火でスモールカートのままなのです。

人気があるのに製品化されない理由を考えてみると、、、

設計、製造が困難で製品化しても、まともな作動ができない、コストが見合わず超高価になる、等が考えられます。

実物がかなりぜい肉をそぎ落としたスリムなモデルなので、強度や安全面での制約の多いモデルガンでは完全な製品として実現できないのかも、と思ってしまいます。

金属モデルガン全盛の時代には各社(MGC,CMC,中田,国際など)からP38が発売されていたことを考えるとプラスチック製のモデルガンで完全版P38はニーズよりも難しい問題がある、と考えるのが自然かもしれません。

このあたりはモデルガンにおけるコルトDAメカで長きにわたり動作不良と戦い、「Rモデル」として傑作版を生みだしたタナカの前例もあるので、どこかのメーカーの挑戦に期待したいところではあります。

技術的、コスト的な問題が解決して、いずれは決定版P38が出てほしいですね。

◆◆◆

「発掘」シリーズとは

かつて載せていたブログが全削除となった件について、過去画像がいくつか見つかったので不定期で少し紹介します。

どういうテーマで取り上げ、何を書いたか本人もさっぱり忘れている上、既に手放してしまったり、お借りして撮ったものもあるので、簡単な紹介に留めます。

なので、記憶が曖昧で細かな内容に誤りがあるかもしれないので、その点はご了承ください。

** MGCMC BONDCHOP http://mgcmc.blue.coocan.jp/